吉良上野介義央と吉良左兵衛義周

忠臣蔵や赤穂事件のかたき役

吉良上野介は足利氏の血筋で、奥方は上杉謙信の流れをくむ家系、また徳川家とも繋がる名家。上野介の生い立ちや性格などの個人情報及び官位や功績、郷里での評判と後継者吉良義周の生涯と幽閉死の記録を記しています。ページ内ジャンプ

上杉家と吉良家 吉良上野介 吉良左兵衛

独り言吉良上野介を褒めている義士伝は皆無に近いが、高家筆頭として長きにわたり幕府に仕え血統や家柄、教養も一流、官位や経歴も立派、吉良町では名君と慕われる。ひとかどの人物であったことは確かで浅野家と四十七士の菩提寺赤穂花岳寺には吉良家の系図が掲げられている。

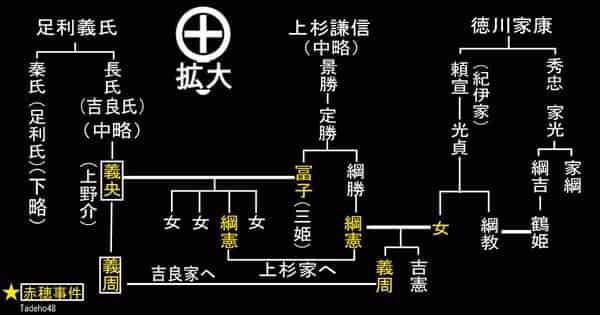

吉良家と家系図

足利将軍の流れをくみ、足利義氏の子の長氏が三河国幡豆郡吉良庄に移って以来「吉良」を名乗ったのを祖とする。足利幕府では渋川、石橋と共に御三家と呼ばれた家柄で道で出会うと、大名までが下馬しなければならなかった名門だったが応仁の乱以後没落し今川、織田、徳川と渡り歩く。吉良義定(義央の曾祖父)は吉良家中興の祖と言われる人物で徳川家康に取り立てられ二代将軍秀忠の侍臣となり千五百石を賜り天和元年(1615)に初めて高家となる。

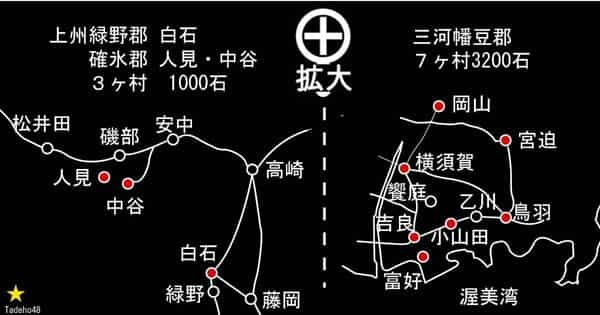

台所事情と領地図

吉良家の石高は四千二百石。内訳は参州幡豆郡で三千二百石と上州の二郡で千石であった。地位待遇が大名並であるのに石高は四千二百石で上杉家から妻と綱憲を合わせて年に六千石の補助を請けていた説があるなど楽な財政状態ではなかった。上杉家 吉良上野介の長男が相続

上杉家当主の綱勝(吉良上野介の妻の兄)は吉良邸で会食をして一週間後に急死したことで後継狙いの毒殺説「米沢史談」が浮上するが確証はない。綱勝には後継がなく上野介義央の嫡男で二歳の三郎(後の弾正大弼綱憲)を養嗣子として後継にすることで半分の十五万石になるが上杉家の存続に成功する。綱憲の妻は為姫で紀州徳川家光貞の娘。

吉良邸討ち入り時の対応

吉良邸が襲撃された時、病臥中の上杉弾正大弼綱憲はただちに浪士一行を追撃して一人も討ち洩らしてはならんと命令した。上杉や吉良と縁戚で高家の畠山下総守義寧(よしやす)が駆けつけ、御府内で騒動を引き起こしては相成らんと老中の意向を伝えた為、綱憲は実父上野介への孝道を捨て出撃を中止する。

他方、親の敵も討たず、浪士に対しても手出しをしなかったことから月番老中稲葉丹後守より増上寺火消し番を罷免されて伊達遠江守への交替があり遠慮を申し渡される。追撃をすれば騒乱罪、隠忍自重して耐えれば不忠の責めが待つ、宮仕えはいつの世も辛いものです。尚、講談などで千坂兵部なる名家老が綱憲を諫めて出撃を断念させる有名な話は兵部が元禄十三年に死亡しており後の創作で当時の家老は色部又四郎でした。 出兵を中止したことへの落首

[影虎の牙折れ爪も抜けはてて永き恥辱の種を上杉]

吉良家菩提寺万昌院

天正二年(1574)に今川義元の孫、澄存が群馬県宝田の長年寺から仏照円鑑禅師を招いて創建した寺で江戸城半蔵門外→市ヶ谷→牛込築地八幡町に移り、この時上野介の遺体を葬る。大正三年に現在地に移り昭和二十三年に功運寺と合併している。吉良上野介義央、祖父義定、祖父義弥、父義冬、栗崎道有、水野重郎左衛門、歌川豊国の墓もある。吉良上野介義央(よしなか)

家紋:五三桐

花押:吉良上野介

生い立ち・家紋・花押

生年- 寛永十八年九月二日(1641)

- 元禄十五年十二月十四日(1702)

- 六十一歳

- 霊性院殿前上州別当従四位上羽林実山成公大居士

- 四千二百石:出身と生国 武藏国江戸鍛冶橋生まれ

- 三郎(上杉家へ養子に出す。上杉弾正大弼綱憲)

- 鶴子 島津薩摩守綱貴妻(上杉家の養女で)

- 阿久里 津軽采女信房妻(上杉家の養女で)

- 菊子 酒井主膳忠平妻(上杉家の養女で)

- 春千代(上杉綱憲の子を養子にする。吉良左兵衛義周)

- 吉良義冬 慶長十二年生 左近衛権少将兼若狭守従四位上 寛文八年六十二歳没

- 酒井紀伊守忠吉娘(忠吉の兄は綱吉の時代の老中酒井忠勝)

妻 名門上杉家のお姫さま

三姫(さんき)または富子で羽州米沢三十万石上杉弾正少弼定勝の四女で上杉播磨守綱勝の妹。生没は寛永二十年(1643)六月十一日から宝永元年(1704)八月八日、菩提寺は東北寺、戒名は「梅嶺院清岩栄昌大姉」

吉良上野介人物像 そんなに悪い?

徳富蘇峰の「近世日本国民史」元禄時代編には「茶坊主気質の最も醜悪なる方面の代表者と見るべき人であった。上にへつらい、下におごり仲間を凌ぎ世の中を我が物顔に振る舞う海千山千、煮ても焼いても食えぬ代物」とあるその背景に上杉家のみならず、母親が酒井忠吉の女である縁故により酒井家とも密接な関係があり、自子である上杉綱憲が紀州徳川綱教の姉を娶り、綱教が将軍綱吉の鶴姫の婿となった縁故からして、徳川御三家とも将軍家とも一種の因縁ができたと書いて、上野介が傲慢になったわけを詳しく説明している。

身分

- 官位は従四位上左近衛権少将で高家筆頭

- 幼少から秀才の誉れが高く、十九歳~六十歳まで肝煎を務める

註:高家とは足利以来の名家二十六家(大沢・武田・畠山・吉良等)を言う - 幕府の儀礼を扱う旗本で官位は大名に準ずる

- 老中に直属し、将軍の名代として京都朝廷、伊勢神宮、日光東照宮への代参

- 京都からの勅使、院使の接待などを司る役で当時は東山天皇で朝廷との関係は比較的良かった

略歴

- 承応二年(1653) 十三歳の春、四代将軍家綱に御目見得

- 明暦三年(1657) 十七歳で従四位下吉良上野介義央と名乗る

- 万治元年(1658) 十二月二十一日三姫を嫁として迎える

- 寛文三年(1663) 二十三歳で従四位上となり吉良家最高の位階を得る。長男三郎誕生

- 寛文四年(1664) 二十四歳の時、上杉藩主綱勝の急死が毒殺による暗殺事件と噂になる

- 寛文八年(1668) 二十九歳の時、父義冬が死去し家督を継ぎ以降、高家筆頭として君臨する

功績 郷里では名君

- 黄金堤の築造、洪水が多く須美川に長さ九十余間・高さ十三尺の堤防を築いた

- 寺島用水に須美川の水を引き入れる

- 雑田川排水路の開墾

- 富好新田の開拓(一旗本の事業としては規模からして疑問が残る)

- 製塩業の奨励

屋敷替えの意図は?

元禄十四年(1701)八月十九日に本所松坂町二丁目松平登之助の空き家に移る。屋敷は屋敷敷地二千五百五十坪、総建坪八百四十六坪一合五勺、本家三百八十八坪一合五勺、長屋四百二十六坪(内厩二十七坪、腰掛九坪)の規模で立派だったが江戸城からは外郭になった。

幕府が転居を許したことが討入容認の意図が詮索される原因となる。隣家が蜂須賀飛騨守で討ち入りを警戒して老中へ吉良の屋敷替えを要請していたとも言われる。

吉良左兵衛義周

略歴と処罰

吉良左兵衛義周は吉良上野介義央の養子だが、実際は吉良上野介の長男三郎(上杉家の養子になり綱憲を名乗る)の次男で義央の孫にあたる人。生年は貞享二年(1686)上杉家生まれで幼名は春千代。吉良上野介の養子になったのは元禄二年(1689)四歳の時だった。赤穂浪士との戦闘では薙刀を振るって渡り合い武林唯七の一撃に刀を捨てて逃げ、生き延びた。

切腹にも等しい処分

江戸城評定所に於いて大目付仙石伯耆守や同奉行丹羽近江守ら列座の上、義士の切腹にも相当する厳しい処分の宣告「吉良左兵衛義周 浅野内匠家来共、上野介を御討候節、其方仕方不届に付領地被召上諏訪安芸守之御預被仰付者也」を受けて二月十一日の夕方には安芸守邸へ護送された。この裁定は死一等を減じられただけの厳しいものだった。過酷な幽閉の記録

諏訪への出立は家老の左右田孫兵衛、小姓の山吉新八の二人を従え網乗物に載せられて信州高島(現諏訪市)に流される。記録によると「待遇は大変厳しいもので二月末まで洗濯は許されず三月十一日に義周の月代や髭が長く伸びたから剃ってもよいかとの願いに対し二週間も経った二十六日になって月代を剃ることはならんが髭は鋏で刈ってもよい、老母への手紙も検閲を受けなければならなかった」とある。「諏訪家御用状留帳」

幽閉中の主な出来事

- 宝永元年(1704)六月二日に実父の綱憲が四十二歳で病没する。同年の七月八日には養母で実の祖母の梅嶺院の死に遭っているが弔問も許されなかった

- 吉良左兵衛は元来丈夫な質ではなく流謫中に疝気や風邪など度々患っていた

- 宝永二年(1705)十二月一日に悪寒発熱して病臥のまま正月を過ごす

- 宝永三年(1706)一月十九日の暮れから小便が出なくなり、呼吸困難に陥り一月二十日卯の上刻(午前六時頃)に絶命した。享年二十一歳

土葬は四十六士が切腹した二月四日

死骸は直ちに塩漬けにされて検視役の幕府御書院番石谷七之助の到着を待った。到着は死後二週間も経った二月四日で信州の寒さながら、死体の肌は変色し異臭は鼻をつく状態で、諏訪家では香を炊いて防臭に努めた。

検屍後直ちに神宮寺村の臨済宗法華寺に埋葬された。戒名は「室燈院殿岱巌徹宗代居士」運命の皮肉か配流の命を赤穂四十六士切腹の二月四日に受け、検屍土葬の日も三年後の二月四日だった。

赤穂浪士 富森助右衛門の遺言

元禄十六年二月四日、細川家での切腹を前にこのことを伝え聞いた富森助右衛門は「吉良左兵衛が領地召し上げの上、諏訪へお預けとなり本望です」と遺言している。元禄赤穂事件関連ページ

事件の年譜刃傷事件~赤穂開城 山科隠棲 吉良探索~討ち入り 泉岳寺~切腹~遺族事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰

赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛

吉良上野介の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48