富森助右衛門正因(赤穂義士)

とみもりすけえもん まさより

浅野内匠頭長矩の寵愛を受ける

江戸で使番を務めていて勅使院使を品川宿まで出迎えるなど主君の信頼も厚かった。俳諧に秀句を多数残し辞世の句は簡潔で平易、私を激しくゆさぶる。

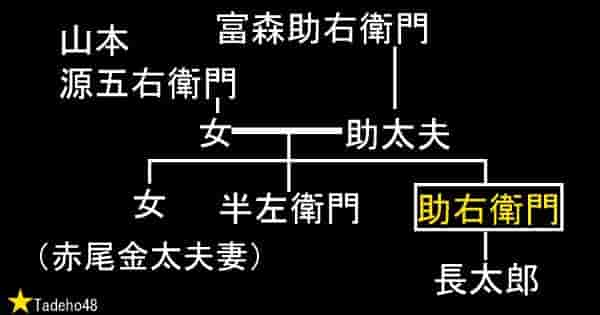

富森家・家紋・家系図

丸に一枚柏

- 富森助太夫(浅野内匠頭家臣)

- 山本源五右衛門娘(井上中務少輔家臣)

- 富森半左衛門(小出久千代家臣後浪人江戸在住)

- 赤尾金太夫妻(遠山七之丞家臣後浪人江戸在住)

- 菅治左衛門娘(父は田村右京太夫建顕の物頭並み家臣。出典:赤穂義士実纂)

- 富森長太郎二歳(菅治左衛門に引き取られていて安政六年の大叔で御赦免になる)

経歴

可愛がれて200石

母への思い

母の下着を着て討ち入る

十二月一日に「他行するのに寒い故下着をお貸し下されれ」と母の小袖を借り受け十二月十四日にはこれを下に着込んで斬り込んでいる。堀内伝右衛門は「昔は戦場で母衣というものを背にして矢を防いだが、これと同じ文字である母の衣を着て討ち込まれるとは助右衛門の孝心が厚きが故であろう」と「堀内伝右衛門覚書」のなかでほめている。

討ち入り前の手紙

妻の実家と妹婿宛で、「菅少内殿、赤尾金太夫殿 一、私儀亡主之継意趣、上野介殿江推参仕候、相果候後、老母、井弟、妻子之儀何分にも可然様に、皆様奉頼候。以上 浅野内匠頭長矩家来 富森助右衛門正因 花押」討ち入り後幕府へ自訴の大役

討ち入り姿

泉岳寺でのできごと

一緒に埋めて欲しい

富森助右衛門が願い出た。「十七人の者どもお願いがござる。十七人はそれぞれ宗旨も違いますので寺々の坊主や親類などが私共の死骸を引き取りたいと願い出るかも知れませんがどうか銘々に引き渡さないで泉岳寺のしかるべき空き地のある所へ、十七人ともひとつの穴へ埋葬していただきますようお願い致します」堀内伝右衛門覚書俳諧 水間沾徳門下

石板:赤穂市内

- [今日も春恥ずかしからぬ寝武士かな]

- [桐一葉落ちて数寄屋の春おそし]

- [時鳥鳴くかと起きて聞く夜かな]

- [人が(か)らの一連そげ(け)て土筆摘]

- [月影に馬鹿といはれて行烏]

- [一俵に寒さをつつむ土大根]

- [花の後含み洗ひの妻と妻]

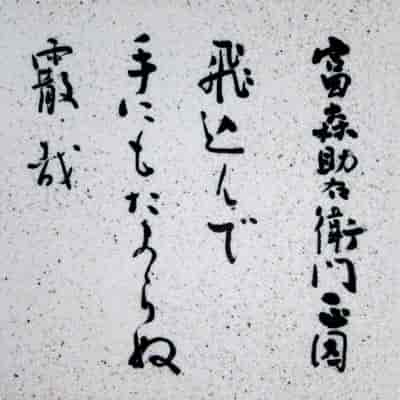

- [飛び込んで手にもたまらぬ霰哉]

預け先 肥後熊本藩細川家

独り言細川家で切腹の沙汰を待つ或る日「一家の事、一身の事はとうに断念しながら只今屏風(親鳥が雛を育てている絵)を見ると、われ知らず当年二歳になる倅を思い出し、何とやら不愍な気が致します。凡夫の浅ましさ、我ながら心おしく存ずる」と世話役に言った。(赤穂義士事典)涙

遺言

[吉良左兵衛が領地召上の上、諏訪へお預けとなり本望です。老母のことを宜しくお願い致します]泉岳寺の墓

戒名

刃勇相剣信士刀

共国二尺八寸 脇差 光重辞世の句

切腹の前に四日は姉の忌日なればと前詞[先立ちし人もありけ今日の日を終の旅路のおもい出にして](堀内伝右衛門覚書)

生年

| 家系

|

富森正因の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48