武林唯七隆重(赤穂義士)

たけばやしただしち たかしげ

渡辺平右衛門

赤穂浅野の始祖、浅野長直に仕えて二代目で凶変に遭う。同じ赤穂藩士の隆重の兄は生き残り、のちに安芸浅野本家に再仕官、豊岡に大石内蔵助の妻子を安芸浅野藩に迎える役を果たしています。

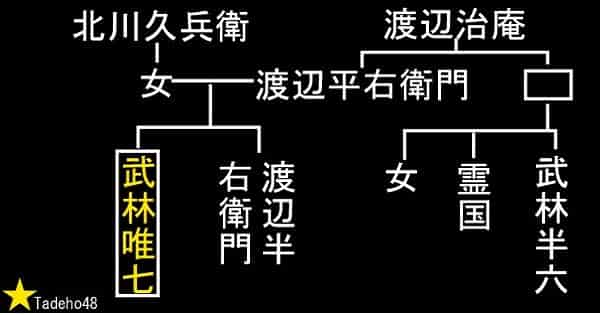

家系 祖父は中国人

渡辺・武林家系図

- 祖父が明国の杭州武林県の出身で孟子の後流として孟二寛と称していたが、日本に帰化して長州に住むがのち、芸州藩に武林治庵と名のり藩医として仕え、明暦三年(1657)に没し広島の南湘院に葬られている。

- 日本人妻との間に一子、後妻との間に次子がありこれが武林唯七の父、渡辺平右衛門で浅野長直に仕えた。

- 武林唯七の兄、渡辺半右衛門が渡辺家を継ぎ、浅野内匠頭の命令で唯七が武林家を興した。

家紋:巴

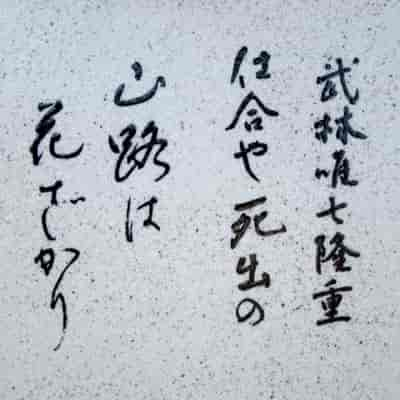

市内の石板

家族

父- 渡辺平右衛門

- 北川久兵衛の娘

- 渡辺半右衛門

- 武林半六(松平安芸守家臣)・霊国(武林半六弟)

吉良上野介を捕らえる

討ち入り姿

捨てて逃げた薙刀には吉良家の定紋が入っていたので吉良左兵衛義周であったかも知れないと口惜しがったと書いている書物は「介石記」「烈士報讐録」「赤穂四十七士伝」「元禄快挙真相録」「真記赤穂義士録」「武林隆重伝」など多くあるが、戦った武士は不破数右衛門が正しいとする説もある。

台所近くの炭部屋で吉良上野介を捕らえた手柄により泉岳寺で二番目に焼香している。

実兄渡辺半右衛門

安芸浅野本家へ再仕官を果たす

兄の友人で間十次郎光興の慰めの手紙や大石内蔵助良雄から半右衛門宛ての書状に兄が孝、弟が忠をなしているから立派だという内容が書かれていた。刃傷事件で浪人したあと武林勘助の名で藝州浅野藩に仕官し、正徳三(1713)九月二十六日に大石内蔵助の妻の理玖や大三郎を豊岡から本家藝州浅野藩に迎える役を務めた。独り言武林唯七の元の家名は渡辺。父の名は平右衛門で兄の半右衛門が渡辺家を継ぎ、弟の唯七が武林家を興した。兄は親の看病で孝を、弟は義士となり忠で恩顧に報いた。後日、本家安芸浅野家に再仕官した兄は大石内蔵助の遺族を本家へ招聘のため豊岡に出向いた。その時かっての主従はどんな言葉を交わしたのだろうか。本家の粋な計らいは義士への謝意に満ちている。

兄渡辺半右衛門宛の手紙

赤穂に残した妾と妹を心配して

「払ひ道具など後座候間、御見合次第に御払ひ下さる可く候。頼み奉り候。金にいたし母に渡し申し度く存じ奉り候。貴様御世話ながら、ひらにひらに頼み奉り候」又、同文中に「憂さはらしに島原や吉原へも一度は行ったから浮世に気の残りはない。ただ大きな心残りは赤穂に残して置いた妾のことで、思えば可哀想でならない」との言葉と「妹が松山より帰って赤穂へも参っているだろうから何事も兄貴を御頼みしており宜敷面倒を見てやって欲しい」と頼んでいる。

彼が気にしていた妾の詳細は不明、妹の名は幕府に提出した「親類書」にも記載がなく不明。

預け先 長門長府藩毛利家

泉岳寺の墓

戒名:刃性春剣信士遺言

不詳です刀

広国 二尺 脇差 水田 一尺六寸と大身の槍辞世の句

[仕合や 死出の山路は 花ざかり](述取拾義)[三十年来一夢中、捨身取義夢尚同、双親臥病故郷在、取義拾恩夢共空]

生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

武林唯七の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48