吉良邸討ち入り(元禄赤穂事件)

事件は5部構成

刃傷事件赤穂開城 円山会議吉良探索 急襲泉岳寺切腹と遺子その3吉良探索 急襲:江戸での借家住まいと耐乏生活のなか探索の結果、複数の情報から十二月十四日に討ち入り本懐を遂げる。討ち入りに至る経過や吉良上野介の死因などの記録。

ページ内ジャンプ

山鹿流陣太鼓戦闘配置図吉良義央死因吉良方死傷者

吉良邸襲撃準備

討入り装束 忠臣蔵スタイルはウソ!

忠実復元の戦闘装束 吉田忠左衛門のページ

吉田忠左衛門のページ

相印として白の練布を両袖につけ、右の肩先に四寸のいため革に名前や戒名、辞世の句を下げた人もいたと「江赤見聞記」にある。

泉岳寺へ引き揚げの画や「寺坂筆記」などから想像するしかないが、思い思いの服装で、仮名手本忠臣蔵の華やかな服装ではなく大名火消しのように見えたようである。

山鹿流陣太鼓 ウソ!

陣太鼓は「小野寺十内の妻への手紙」「寺坂私記」「江赤見聞記」「赤城士話」「波賀朝栄聞書」「堀内伝右衛門覚書」いずれを見ても出て来ない。払暁の奇襲から考えても不合理で赤穂側の書にも銅鑼はあるが、太鼓持参の記録はない。

武具について 完璧な準備

寺坂筆記にある「押し込む道具用意の事」によると大小刀は先祖伝来のものをたばさみ柄は木綿の平打緒と巻き替えて使用。その他の武具として 槍十二筋 長刀 二振 野太刀二振 斧二挺 げんのう二挺 かけ矢六丁 竹梯子大小四挺 大鋸二挺 鉄てこ二挺 木てこ二挺 鉄槌二挺 かすがい六十本 かなずち二挺 どら一つ等々とある。武具の調達費は意外に少なく亡君夫人瑤泉院への預り金決算報告書「金銀受払帳」で見ると僅か2%(十一両)と意外でした。

浅野内匠頭家来口上書

吉良邸玄関脇に打ち立てた。討ち入り姿 大石内蔵助のページ

大石内蔵助のページ

時節場所を弁えざる働き無調法至極に付切腹仰せ付けられ、領地赤穂城召上げられ候儀、家来共迄畏入存じ奉り上使の御下知を請け城地差上げ家中早速離散仕り候。

右喧嘩の節御同席御抑留の御方これ有り上野殿打留め申さず内匠末期残念の心底家来共忍び難き仕合に御座候。高家歴々へ対し家来共鬱憤を挟み候段、憚り存じ奉り候へども君父の讎(あだ)は共に天を戴ざるの儀黙視難く今日上野介殿御宅へ推参仕り候。

偏に亡主の意趣を継ぎ候志迄に御座候。私共死後もし御見分の御方で御座候はば御披見願い奉り度く斯くの如くに御座候。以上 元禄十五年十二月十四日 浅野内匠頭家来」

大石内蔵助を筆頭に寺坂吉右衛門を含む四十七名の連名でした。

文中「君父の讎は共に天を戴かず」は堀部安兵衛と同門の細井広沢に相談して「礼記」の「父の讎」を引用し「君父の讎」としたものといわれる。

吉良屋敷暁の急襲

吉良邸討入り時刻と襲撃配置図

- 堀部弥兵衛金丸私記には「取懸之刻限者、於此度者別而古法之通、寅之一天可然存候」とある。寅の一天とは払暁で午前四時十二分

- 小野寺十内の妻丹宛の手紙には「十四日の日暮れに内蔵どのと弐人かごに乗りて宿を立ち出で堀部弥兵衛方へ行きて九つ頃(午前0時頃)まで物くい酒のみかたり夫れより林町堀部安兵衛方へ行きてここにて勢揃いし七つ過ぎ(午前四時頃)に内立って敵の方へ押し寄せ候」とある

- 原惣右衛門の「討入実況報告」や「江赤見聞記」「易水連快録」などいずれも寅之上刻となっていて、いずれも午前四時頃すなわち十五日の未明に討ち入っている

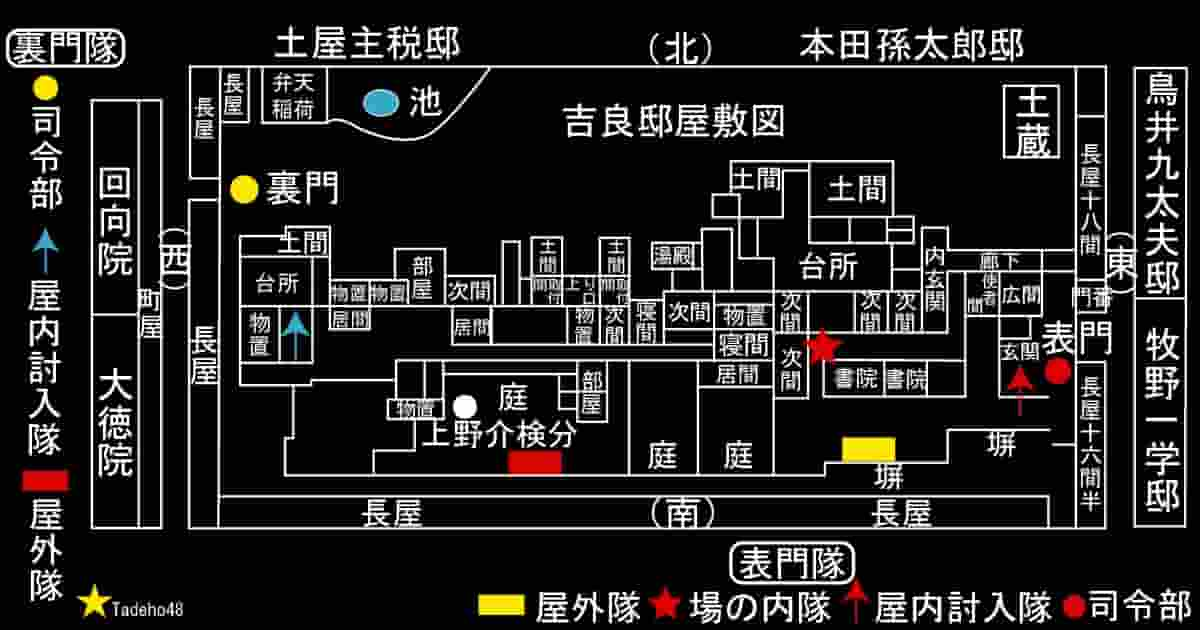

- 吉良邸は2500坪、屋敷は388坪で東と北は大名屋敷、西と南には長屋が建っていた

吉良屋敷襲撃配置図

表門隊(二十三名) 絶妙な配置

表門隊は梯子をかけて塀を乗り越えて邸内に入っており、「波賀朝栄聞書」に討ち入りの様子が書かれていて、一番乗りは大高源吾と間十次郎で二番乗りは吉田沢右衛門、三番乗りは岡島八十右衛門と次々に飛び降る。堀部弥兵衛は老人で降りにくそうだったので大高源吾が抱き降ろし原惣右衛門は飛び降りた際、足を挫き神崎与五郎は滑り落ちて右の腕に怪我を負うとある。司令部 大石良雄 原元辰 間瀬正明

屋内討入隊 片岡高房 富森正因 武林隆重 奥田重盛 矢田助武 勝田武堯 吉田兼定 岡嶋常樹 小野寺秀富

場の内隊(屋内脱出者対応) 早水満堯 神崎則休 矢頭教兼 大高忠雄 近松行重 間光興

屋外隊(屋敷外脱出者対応)堀部金丸 村松秀直 岡野包秀 横川宗利 貝賀友信

裏門隊(二十四名)裏門隊は精鋭揃い

義士行列(義士祭)

司令部 大石良金 吉田兼亮 小野寺秀和 間光延

屋内討入隊 礒貝正久 堀部武庸 倉橋武幸 杉野次房 赤埴重賢 菅谷政利 大石信清 村松高直 三村包常

屋外隊 潮田高教 中村正辰 奥田行高 間瀬正辰 千馬光忠 茅野常成 間光風 木村貞行 不破正種 前原宗房

親子兄弟 八組十七人

(1)大石内蔵助と主税 (2)吉田忠左衛門と沢右衛門 (3)間瀬久太夫と孫九郎 (4)小野寺十内と幸右衛門(養子) (5)奥田孫太夫と貞右衛門(養子) (6)堀部弥兵衛と安兵衛(養子) (7)村松喜兵衛と三太夫 (8)間喜兵衛と十次郎と新六兄弟 六組十二人

(1)吉田忠左衛門と貝賀弥左衛門 (2)小野寺十内と岡野金右衛門 (3)間十次郎と新六 (4)近松勘六と奥田貞右衛門 (5)原惣右衛門と岡島八十右衛門 (6)大高源五と小野寺幸右衛門悲願成就 吉良上野介発見

台所近くの炭部屋で間十次郎が槍を入れると手応えがあり、武林唯七が斬りつけて引きずり出してみると、老人で白小袖の服装から上野介らしい。額の疵はよくわからないが背中に疵が残っておりこれが証拠となり合図の小笛を吹き鳴らす。

大石内蔵助が止めを刺し間十次郎が最初に槍をつけた手柄により首級をあげている。

- 首は白小袖に包み門番に首実検させ確認する

- 遺骸はもとの寝所に運んで蒲団に寝かせ丁寧に扱っている

- 屋敷内を点検、蝋燭の火を消し、火鉢に水を注いでいる

- 原惣右衛門、小野寺十内に隣家の土屋主税に挨拶をさせるなど立派な後始末だった

吉良上野介の死因は謎のまま

- 「梶川氏筆記」や「浅野長矩伝」の記述では、両手掌切創2ヵ所、左股部刺創3ヵ所、右膝蓋切創4ヵ所、右下腿切創でいずれも即死するような疵はなかった

- 「江赤見聞記」によれば、「上野介殿むくろに、両手のうち三ヵ所、左の股に一ヵ所、膝頭に二ヵ所、こぶらに一ヵ所疵つき候。脇差に血つきこぼれ柄口に斬り込みの由、刀は二尺三寸、無銘、拵麁々に見え申し候」

- 「上野介手負口上書」「介石記」「赤穂鐘秀記」には致命傷となる疵ではない事が記されている。致命傷ではなかったのに「討入り実況覚書」「寺坂筆記」「波賀朝栄聞書」の記述では吉良上野介を炭部屋から引き出した時、死人、死体となっているのは何故なのか。謎のままである

独り言即死が考えられるのは諸書に一致している左股の刺し傷である。大動脈を傷めて失血死の可能性が高いがそれにしても?。本の名は忘れたが「四十七士にすれば全てを捨てて追い求めた仇敵である。惨殺した」と書かれていた。それも肯ける話しではあるが推測にすぎず謎のままだ。

戦闘による死傷者

吉良方の死傷者

赤穂義士祭での一こま

[御殿中野原の如く打散らし爰彼処(ここかしこ)ニ手負死人倒レ申候。山吉申八、須藤与一右衛門、左右田孫八等の働き専一しのきをけつり候ヘ共皆敵の分ハ着込いたし衝ても討ってもきれ通りも不致敵ニハ手負も少々御座候]

本所方ニハ死人十五人、手負二十三人に候」とあり死者十七人、負傷者二十四人に及ぶ。(死者数は15から19人と記録書により差がある)

清水一角(逸学)

上野介の中小姓、二刀流の使い手で奮戦したとされているが実際は「台所又は台所出口で少々戦討候」とあり戦わずして死んだようである。

小林平八郎

長屋から出て御門の木戸まで来たところを搦め捕られ、そのまま首を討たれてしまった。刀も抜かず一戦も交えずに討たれたのに奮戦記に記されいるのが解せない。

新貝弥七

天晴れな戦いぶりで長屋から飛び出し玄関で戦い、腹を鑓で突かれ、玄関で切り伏せられた。後で腹の中から鑓の穂先が出てきたとある。

浅野方に死者はなく負傷者が四人

原惣右衛門 塀を乗り越える時に捻挫する神崎与五郎 塀を乗り越えた時に負傷する

横川勘平 刀傷

近松勘六 山吉新八と斬り合い、一太刀あびせたあと泉水に落ち打撲。泉岳寺の「白明語録」には左の腹に大きな傷があったとの記録が残る

なぜ悲願を成就できたか

- 敵の不意を衝いた事

- 完全な武装であったこと

- 標的を一点に絞り無用な戦闘を避けたこと

- 短時間で戦闘を終結させたこと

- 堀部安兵衛ら実戦経験者が居たこと

- 大石内蔵助良雄が居たこと。お家断絶の混乱をしのぎ、武闘急進派と穏健派をまとめ、生活苦に耐えて事を成就したこの事件を見るとき、指揮官が如何に大切であるかを痛感する

元禄赤穂事件関連ページ

事件の年譜刃傷事件~赤穂開城 山科隠棲 吉良探索~討ち入り 泉岳寺~切腹~遺族事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰

赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛

吉良邸討ち入りの頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48