赤穂開城・円山会議・神文返し・金銀請払帳

事件は5部構成

その2赤穂開城 円山会議:赤穂城無血開城に至る諸業務と特筆事項、円山会議を開き仇討ちを決めた経緯や神文返し、仇討ち決定に至る紆余曲折についての記録。

ページ内ジャンプ

開城か抗戦か仇討ちを決める仇討ち資金

刃傷事件を知らせる早かご

第一便使者 料金は200万円

早水藤左衛門(38歳)、萱野三平(27歳)の両名が三月十四日の午後五時に江戸を発ち四日半後の三月十九日の午前六時に百五十五里を走破して事件発生を赤穂に知らせた。赤穂江戸間の費用は二十両。現在の価格で200万円といわれる。第二便使者

原惣右衛門(54歳)、大石瀬左衛門(25歳)の両名が三月十九日の午後九時に到着し浅野内匠頭長矩の切腹を大石内蔵助に知らせた。早駕籠使者の条件

赤穂名所:息継ぎ井戸

早かごの仕組み

一挺に四人の担ぎ手と二人の引き手、押し手が一組となり宿場毎に乗り継いで不眠不休で走る駕籠のことで伝令が「通しの早打ち」とふれておくと各宿場の駕籠問屋は人足を揃えて待っていた。浅野家断絶による主な業務

大石内蔵助 本領を発揮

藩札の引換、金子の回収、藩論の取り纏め、公金の配分、嘆願使の派遣、鎮撫使への対応、武器糧米の整理、帳簿の整理、目録の作成、城内の清掃、家中引払等が一身にのしかかる。藩札の六部替開始 資金不足

藩札の発行高一万二千両に対し藩庫金銀在庫七千両と資金不足のなか、三月二十日には藩札の六分替えを開始。(註)六部替えとは札一貫目につき銀六百目の割合で交換すること。城中大会議 抗戦か開城か

三月二十七日から二十九日にかけ城中で総会議が行われ、主戦籠城説、復讐説、無血開城説(大野九郎兵衛他) 殉死嘆願説(大石内蔵助)が議論されたが、結果として無血開城を選択する。吉田忠左衛門(津軽大石家文書)の「必死連盟録」によると城中会議の最中、殉死嘆願書を五十四名が提出したが討入りに加わった藩士は二十二名でした。大石内蔵助 吉田忠左衛門 間瀬久太夫 原惣右衛門 岡野金右衛門 早水藤左衛門 間喜兵衛 間十次郎 大高源五 武林唯七 小野寺幸右衛門 千馬三郎兵衛 中村勘助 村松喜兵衛 村松三太夫 神崎与五郎 岡嶋八十右衛門 近松勘六 勝田新左衛門 菅谷半之丞 潮田又之丞 三村次郎左衛門

浅野家再興の嘆願書 不運と不手際

浅野家の存続と吉良上野介の処分を願って大石内蔵助は江戸に使者を派遣する。物頭役四百石の多川九左衛門、歩行小頭三百石の月岡治右衛門の両名が三月二十九日に赤穂を出発し四月四日に江戸に着くが、収城目付は四月二日に赤穂へ出発し、入れ違いになり嘆願書を手渡すことが出来なかった。そこで両人は嘆願書を浅野大学等の江戸鎮撫派に見せたために逆に無条件無血開城の要望書を持ち帰る結果となった。浅野家の永代供養を手配

住職、名主、庄屋などから連判の請状をとって後世まで売却できないようにしたことで二百五十年間守り続けられ戦後の農地解放まで続いた。藩士への退職金 配分方式で紛糾

配分方式をめぐり意見が対立し紛糾する。頭割り配分案(完全頭割り大石内蔵助)と知行割り配分案(石高に応じて配分大野九郎兵衛)があり折衷案で配分の実施日は一回目四月五日と二回目四月十二日の二回に分け実施することに決まる。- 石高百石につき十八両とし百石増すごとに十六両、十四両、十二両と逓減する

- 九百石以上は区別なしの百石につき二両とする

- 中小姓は十四両、歩行組は十両、小役人は五両、筒持足軽水主は米三石、長柄は米二石

- ほか家中一同に半年分の切り米を支給

- 江戸藩士にもこの配分率を適用し、差し引き不足分を送金する

開城時の特筆事項

家老大野九郎兵衛の夜逃げ

高知減による割符金の減額や札座奉行の岡島八十右衛門とのトラブルもあって夜逃げする。堀部武庸筆記には「大野九郎兵衛何事かオソロシカリケン。夜中取物モ取敢ズ一人逃出ケル。娼卒郡右衛門儀モ同ク逃ゲ候テ、娘ヲモ捨残シテ、何方ヘカ落行ケン。女乗物ニテ逃タル由」とある。大野九郎兵衛は後年(年月不明)京都で没し黒谷の墓地に埋葬される。大筒の密売その他

槍奉行百五十石の萩原兵助と弟儀右衛門百石の兄弟(杉野十平次の兄で次男と三男、母方萩原家の養子)は赤穂藩にもなかった大筒を収城使の脇坂淡路守に売り払い藩士の怒りを買う。その他に横領など五件が記録に残されている。幕府の警備 万全の危機管理

赤穂城収城に際して不測の事態発生を懸念した幕府は大がかりな警備体制を敷く。東側

- 明石藩主松平直明が海陸両面に兵を展開

- 鳥取藩主池田綱清が兵を展開

- 岡山藩主池田綱政が兵六百を虫明番所に派兵

- 讃岐丸亀藩京極高豊と高松藩主松平頼常が兵船八百隻で海上を警備

収城使と軍勢の規模

脇坂軍(竜野藩主脇坂淡路守)が四千五百の軍勢で十八日戌の下刻(午後九時頃)到着し木下軍(備中足守藩主木下肥後守)も千五百の軍勢で十九日丑の下刻(午前三時頃)に到着した。収城目付の荒木十左衛門、榊原采女等の下検分が十八日に終了しており十九日の中刻(午前七時)には引き渡しが終了した。犬公方綱吉の世であり「城内犬引渡書」に、二十三匹の犬が城内にいたと記録にある。京都円山会議と仇討ちの決定

脱盟者続出

元禄十五年七月二十八日辰の刻、場所は重阿彌(円山安養寺の六坊のひとつ)で、浅野大学の宗家広島浅野家への差し置きが決まりお家再興の望みが断たれたことを受けての開催であった。奇しくもこの日は浅野大学が広島へ出発する日で仇討ちを決断する会議となった。再就職の望みがなくなると百二十余人いた同志が一挙に五十余人に減った時期でもある。- 主な脱落者 使番三百五十石長沢六郎右衛門 舟奉行百五十石里村津右衛門 武具奉行百五十石灰方藤兵衛

- 参加者は次の十九名 大石内蔵助 大石主税 原惣右衛門 小野寺十内 小野寺幸右衛門 間瀬久太夫 間瀬孫九郎 堀部安兵衛 潮田又之丞 大高源五 武林唯七 中村勘助 貝賀弥左衛門 大石孫四郎 不破数右衛門 矢頭右衛門七 岡本次郎左衛門 大石瀬左衛門 三村次郎左衛門

神文返し 連判状を返して真意を確認

浪人姿の元赤穂藩士

これが神文返しで、その結果八月二十七日には百二十人いた同志が五十五名にまで激減する。

吉良上野介屋敷替え

元禄十四年八月十九日願い出により本所回向院裏通り(後の松坂町)に移された。江戸城郭内から新住所の本所は江戸府内ながら辺鄙な所にあったことから、幕府は辺鄙な所に移して仇討ちさせて問題に終止符をうちたかったのでは?との説がある。大石内蔵助江戸へ 帰ることのない旅立ち

山科を引き払った後、京都四条にある梅林庵に移り、更に旅籠に泊まるなど東下には慎重を期した。同行者は潮田又之丞、近松勘六、菅谷半之丞、早水藤左衛門、三村次郎左衛門と若党など計十人だった。途中鎌倉を経て十月二十六日に川崎平間村の富森助右衛門が主家改易後に一家を住まわせる為に建てた家に着き十日間滞在し、ここから十ヶ条からなる訓令を江戸に集結した同志に発令した。訓令十ヶ条 作戦要務令

周到な意志が伝わる文章で例えば服装について(江赤見聞記)「打込之節、衣類は黒き小袖を用い申すべく候。帯の結び目は右之脇然るべく候。下帯は前さがりはずれざるように御心得これあるべく候。もも引・脚絆わらじ用い申すべき事」と書かれている。(1)司令部の場所 (2)討入時の服装 (3)携帯武器 (4)即討入の準備 (5)単独仇討ちの禁止 (6)節約 (7)情報の秘匿 (8)男女の区別なく討ち取る事 (9)多勢に無勢だが相手は雑兵自信を持て (10)神文で再結束することの十箇条からなっている。緻密な準備(謀反にならぬ為の配慮)

江戸入りした大石内蔵助は仇討ちを実行するために様々な準備をする■「起請文前書きの事」で同志の結束を促し

■「浅野内匠頭家来の口上」で吉良邸を襲撃した理由を公にし

■「人々心得の覚」で討ち入りの具体的な指示と引き揚げの周到な配慮

人々心得の覚えの内容

- 討入日の集合場所堀部安兵衛宅、杉野十平次宅、前原伊助宅に夜中、静かに集まること

- 討入の日には予て定めの刻限に出発すること

- 上野介の首を挙げたら死骸の上着に包んで引き揚げの場所に持参すること

- 引き揚げの途中で役人の検分を受けたら、亡君の墓前に持参したい旨告げて指示を仰ぐ

- 息子義周の首は持参せずうち捨てておくこと

- 味方の重傷者で肩にかけても引き揚げ不能な者は首を討って引き揚げること

- 上野介を討ち取ったら合図の笛を吹くこと

- 銅鑼の合図は引き揚げに鳴らすこと

- 附則

- 討入りの時は「趣意書」を文箱に入れて竹に挟み主だった者は懐中にしておくこと

- 合い言葉は「山」と「川」、合印は黒の小袖の腕の部分に晒しを巻いて白く目立たせること

- 幕府に恭順の意思を示し法の裁きを受けるために「幕府への自訴」する

襲撃日決定の紆余曲折

- 十二月二日深川八幡前の料亭で最後の打ち合わせを行い十二月五日と決める

- 十二月五日の根拠は岡野金右衛門、潮田又之丞、茅野和助の遺言状が五日付になっている

- 十二月五日の決行中止の理由には二説がある

- 将軍綱吉が寵臣柳沢吉保(松平美濃守)の屋敷へ行くことになった

- 山田宗偏の主の小笠原佐渡守の息子が重体になり五日の茶会が中止になった

- 十二月十四日吉良邸で茶会があり上野介が在宅であるとの情報を大高源吾、羽倉斎、大石無人親子から得たこと、それとは別に横川勘平が得た情報が一致し、十四日の討ち入りが決まる。

活動資金の記録「預置候金銀請払帳」

- 浅野家再興(仇討ちを含む)の活動費は浅野内匠頭の正室瑤泉院の化粧料が充てられた。浅野内匠頭の正室阿久利姫が三次浅野家から嫁入りの際の持参金で赤穂浜方(塩田業者)に貸し付けて運用していたものを回収したお金です。

- 討ち入り前の十一月二十九日に阿久利のち瑤泉院付の家老落合与左衛門に領収書を付けた帳簿に大石内蔵助の手紙を添えて手渡しています。

- この帳簿は勘定方の矢頭長助(義士矢頭右衛門七の父)が記帳、元禄十五年八月十五日に没後の記帳者は不明です。この帳簿を「金銀請払帳」と呼び、箱根神社に唯一現存、当時の活動内容を知るうえで貴重な史料となっています。尚、支出超過の七両余は大石内蔵助が私費で支払っています。

現在の価格に換算すると?

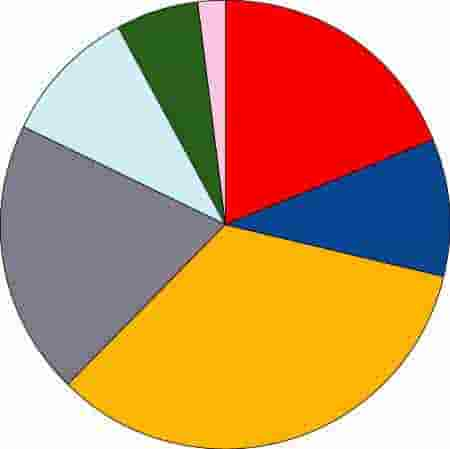

米貨換算で一両が約10万円の時代、現在の価格で6900万円余になる。出典:ナナメ読み忠臣蔵 山本博文先生- 預り金総額 六百九十両二朱 銀四十六匁九分五厘

- 支出総額 六百九十七両一分二朱

- 支出の内訳

- ■旅費 234両(34%)

- ■武具購入費 11両(2%)

- ■生活補助費 66両(10%)

- ■江戸借家賃 138両(20%)

- ■浅野家仏事費 132両(19%)

- ■浅野家再興工作費 71両(10%)

- ■飛脚費 浪士活動費 44両(6%)

元禄赤穂事件関連ページ

事件の年譜刃傷事件~赤穂開城 山科隠棲 吉良探索~討ち入り 泉岳寺~切腹~遺族事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰

赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛

赤穂城開城から吉良邸討ち入り前迄の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48