松の廊下刃傷事件(赤穂事件の発端)

事件は5部構成

その1刃傷事件:勅使饗応役の浅野内匠頭が役柄も場所もわきまえずに江戸城松の廊下で吉良上野介に刃傷に及びます。ご法度の刃傷に激怒した綱吉は浅野内匠頭に即日の切腹を命じます。この間の記録です。

赤穂事件とは? 発端から終末迄の要約

ページ内ジャンプ刃傷事件現場将軍綱吉激怒切腹と遺言

朝廷と幕府

朝廷への御機嫌伺い

江戸幕府では毎年年頭に将軍名代として高家が京都に上がり、禁裏(皇居)に参内して新年の賀詞を申し上げ、禁裏(天皇)、仙洞(上皇)、女院、女御に進物を献上するのが慣例だった。朝廷からの答礼

朝廷は答礼として朝廷と幕府との間の取次役をする公卿(武家伝奏)が江戸へ下向して、将軍に拝謁し、叡旨(天皇のお言葉)・院旨(上皇のお言葉)を伝えるのが慣例。この慣例は朝廷と幕府の関係を密接に保つための重要な儀式であり朝廷・幕府の双方とも最大級の饗応をもって対応した。朝廷儀式と大名

- 朝廷と幕府との関係を密にするための儀式は貴族本位の典礼で接待しなければならない

- 饗応役を命じられた大名にとって建前は名誉な役目とされた

- 実態は経費の全額負担もさることながら形式を覚えるだけでも難しい気の重い役目であった

刃傷事件勃発と幕府の対応

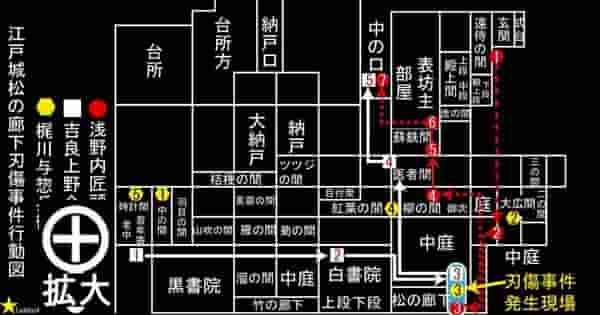

刃傷事件現場と行動図

元禄十四年(1701)三月十四日は五代将軍綱吉が勅使、院使に対し勅答する日であった。午前十時頃(巳の上刻)から午前十一時過ぎ(九つ前)に勅使接伴役の赤穂藩五万石城主浅野内匠頭長矩が高家筆頭の吉良上野介義央を殿中松の廊下でいきなり小サ刀で背後から切りつけ重傷を負わせる事件が発生した。この日は幕府にとって大切な日であったこと、江戸城内での刃傷であったことから五代将軍綱吉が激怒。斬りつけの様子

松の廊下刃傷事件発生!

吉良上野介の傷

- 此間の遺恨覚えたるかと叫んでいきなり背中から切りつけた

- 驚いた上野介が振り向いたところを更に額に一太刀きりつける

- 烏帽子の金具で止まった額の傷は三寸五分から六分(約11センチ)、背中の傷は三針縫う程度。討ち入りの時には額の傷痕は残っておらず、背中の傷が本人確認の決め手となる

栗崎道有のカルテ(傷の程度)

栗崎道有のカルテ(外科医で幕府典医)「ヒタイ スジカイ マミヤイノ上ノ 骨切レル 疵ノ長サ三寸五分 六針縫フ。背疵浅シ 然トモ 三針縫フ」とある。(1寸は約3.03センチ)徳川五代将軍綱吉激怒(裁定三つの異常)

午後一時頃に側用人の柳沢出羽守保明が綱吉に事件を伝えると激怒した将軍は始祖徳川家康以来の喧嘩両成敗の不文律を破って浅野内匠頭には田村右京太夫にお預けの上即日の切腹、吉良上野介にはお構いなしを即断した。不公平なこの裁きが武士の面目をかけた「赤穂浪士討ち入り事件」の発端となる。- 機敏、迅速であり過ぎたこと

- 喧嘩両成敗でなかったこと

- 即日の切腹とお家断絶は幕府裁定の三つの異常とされる

梶川与惣兵衛加増(世間は非難)

武士の情けを知らぬ仕打ちと落首: [抱きとめた片手が二百五十石]- 額に斬りつけた処を大奥留守居番の梶川与惣兵衛頼照が羽交い締めにして取り押さえる

- 梶川与惣兵衛頼照は当時五十五歳で七百石取り。功により五百石の加増を受ける。

幕府の危機管理の凄さ

赤穂に同族の者を派遣して「家中騒擾するがごとき」あらば、その災いは浅野本家その他一門にも及ぶと迅速に警告した幕府の危機管理の優秀さが分かる。浅野大学の閉門と江戸藩邸の処分

- 大学長広の閉門が事件翌日の三月十五日に言い渡される

- 記録「徳川実記」「元禄武鑑」によると切腹申し渡しから邸の没収まで老中の手際が迅速。上屋敷(築地鉄砲州)は三月十七日戸沢上総介にお預け、三月二十五日には酒井家に下賜。下屋敷(赤坂南部坂)は三月十八日に相良遠江守に渡している。

浅野内匠頭預け先大名と冷淡な理由

田村右京太夫建顕(かちあき)

- 奥州一関三万石城主で明暦二年仙台生れの当時四十六歳で若年寄を務めていた。建顕の娘は二代伊達能登守宗重に嫁したが、宗重が元禄六年二十二歳の若さで逝去したために初代宗純の弟の次男に嗣がせた。

- この次男が伊達左京亮宗春で院使接待役を務めていた。この時に同僚ともいえる勅使接待役の浅野内匠頭が刃傷事件を起こし、指南役の吉良上野介に怪我を負わせたたのである。

- 義祖父の田村右京太夫にすれば娘の養子である宗春が役目を無事に終えるように願っていた筈で事件を起こした浅野内匠頭に同情は持っていなかった。

- その浅野内匠頭を預かるように命じられたのである。冷たい扱いになるのも肯ける。

浅野内匠頭引き取りの状況

- 午後一時頃、浅野内匠頭のお預けを井上大和守より命じられた田村邸では受け入れの準備として座敷牢を準備している。これはこの時点で即日の切腹を知らなかったことを意味する

- 午後三時頃、身柄を引き取り江戸城の不浄門である平川門を出る

- 午後四時頃、田村邸に到着する

- 午後六時頃、検使で大目付の庄田下総守・副使で目付の多聞伝八郎・副使で目付の大久保権左衛門等により切腹が申し渡される

浅野内匠頭の扱い

五万石の大名の扱いではなかった! 式服の大紋を脱いだ内匠頭はノシ目小袖のままの姿で出された一汁五菜の食事は、茶漬け二杯を食べただけ。酒、煙草も許されず遺言を書くことも許されなかった。浅野内匠頭 切腹

浅野内匠頭の言葉

「自分は元来不肖の生まれなる上、持病のせん気があり、心を鎮めることもならずして場所柄もわきまえず不調法仕った」(赤穂浪士の死生観 平尾孤城)持病 痞(つかえ)=胸のつかえ、気分のつかえ(赤穂義士実纂)

罪人扱いの切腹

浅野内匠頭切腹

- 元来身分の高い人の切腹は希望の衣装を着せ、希望通りの脇差を使わせ、介錯刀は本人の愛用刀が許された

- 浅野内匠頭は朝から着たままの小袖で介錯刀も田村家所有の加賀清水を使用の筈が、正使で大目付の庄田下総守安利の命令で使用を中止、このため磯田武太夫が自分の刀で介錯している

- 切腹刀は備前長光を使用。由緒ある刀を汚したと研ぎ直して鞘も新しくしたといわれ、切腹刀は通常切っ先を三分~五分出すところを二寸近くも出してあった

- 重罪処刑の扱いであり、場所も小書院前の庭で庭上切腹だった。この扱いが問題となり三月十九日付で正使の庄田下総守安利は大目付から年寄に降格になった。切腹場所が不適切、武士の情けに欠けた扱いが降格の理由とされる

辞世の句

[風さそふ 花よりも猶我はまた 春の名残を いかにとやせん]遺言

[此段兼て為知可申候共、今日不得止事候故、為知不申候、不審に可存候]句の解釈や遺言の意味など

遺体の引き取り

赤穂藩江戸藩邸の用人糟谷勘左衛門、留守居役建部喜六、小納戸役中村清右衛門、田中貞四郎、片岡源五右衛門、礒貝十郎左衛門の六人が引き取り泉岳寺に運び埋葬する。墓前で片岡源五右衛門、礒貝十郎左衛門、田中の三人はもとどりを切って仇討ちを誓った。刃傷の原因諸説

平尾孤城説

- 性格の違いと年齢差(六十二歳と三十五歳)による老獪と硬直

- 官僚的不遜と政治的不実対学究徒的小心と清教徒的神経質の対抗

- 世慣れぬ態度が都会育ちで俗風に馴れている吉良上野介に小生意気にとられたこと

- 浅野内匠頭の不健康と疲労

飯尾精説

- 伝奏屋敷に於ける墨絵の屏風と精進料理の遺恨

- 増上寺の畳替え事件の遺恨

- 勅答日の服装についての遺恨

- 勅使出迎えの際の満座での叱責

- 塩(製塩)スパイ説(江戸市場での占有争いの結果)

- 吉良上野介が江戸に帰着してから勅答の日まで十日間。指導を受ける時間が不足した事

- 贈り物やご機嫌伺いの回数などにつき伊達左京亮等に確認したことが不快であった

浅野内匠頭の過ちと批判

- 桂昌院従一位に就く特別な年なのに接待役拝命は二度目で高家の指導を甘くみた

- 進物(賄賂)は行事終了後にそれ相当の進物を持って行けばよいと判断したこと

- 今年の饗応が例年と違うと気付いた時、院使饗応役伊達左京亮に倍する贈り物をすべきだった

乃木希典将軍の指摘

「長矩武人の心がけなし、なぜ突かぬ、斬るという愚劣」乃木希典は吉田松陰の縁者で山鹿流の軍学に心酔したといわれた人

観音寺潮五郎

「寸のびの刀をさしてゆくこともせず、おまけにきりつけるなど不覚悟も甚だし」と批判元禄赤穂事件関連ページ

事件の年譜刃傷事件~赤穂開城 山科隠棲 吉良探索~討ち入り 泉岳寺~切腹~遺族

事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰

赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛

裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

事件の詳細刃傷事件~藩主切腹 浅野家断絶 吉良邸討入り 引き揚げ~泉岳寺 切腹~遺子の処罰

赤穂城・浅野家・吉良家赤穂城古写真など 浅野内匠頭長矩 吉良上野介・左兵衛

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

江戸城刃傷事件と浅野内匠頭切腹の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48