岡島八十右衛門常樹(赤穂義士)

おかじまやそえもん つねき

原惣右衛門の実弟で岡島家に養子に入り札座勘定奉行を務めていて刃傷事件に遭遇する。赤穂城の開城に際し、札座奉行として藩札の交換などに手腕を発揮、討ち入り前日の手紙が残されています。

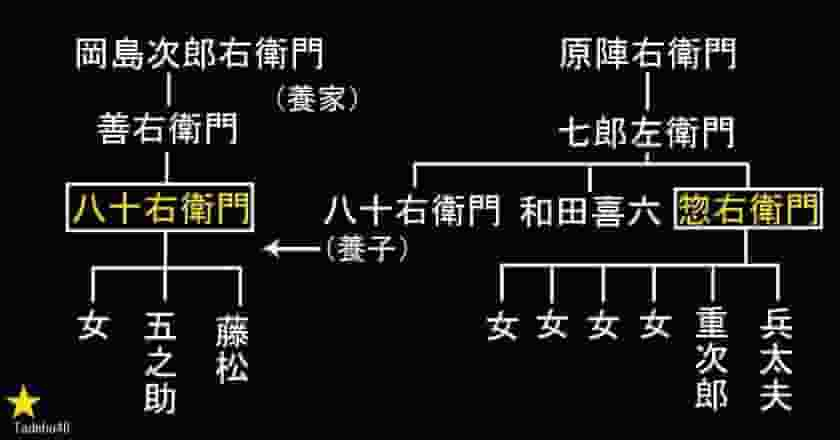

家族と妻子・家系図・家紋

岡島家系図

剣かたばみ

- 実父 原七郎左衛門定八

- 養父 岡島善右衛門

- 実母 和田将監帯刀の娘

- 養母 吉田助兵衛の娘(長矩家臣)

- 実兄 原惣右衛門

- 実兄 和田喜六(浪人大坂在住)

- 親戚吉田忠左衛門 貝賀弥左衛門(実母筋の伯父甥)

- 元文二年九月三日没 六十四歳 戒名は修善院妙徳日意信女 墓は赤穂高光寺

- 藤松(切腹時十歳)

- 五之助(切腹時七歳)

- お園 享保二十年六月二十一日没 三十六歳(切腹時四歳) 龍野如来寺墓地 戒名は西林院華英盛香信女

屋敷跡の説明板

原惣右衛門の実弟で、岡嶋善右衛門の養子となり、岡嶋家を継いだ。兄に似て清廉剛直の士であった。札座勘定奉行として、赤穂城開城の際には、藩札引換えの仕事に従事し、藩金の配分にもあたった。ところが、大野九郎兵衛知房が、八十右衛門に金銭上の不正があるかに触れ廻ったため、この事を知った八十右衛門が、激怒し大野宅へ押しかけたので、九郎兵衛は恐れをなし逐電してしまった。八十右衛門は、兄惣右衛門とともに早くから義盟に加わった。

討ち入りに当たっては、表門隊に属し、武林唯七らとともに屋内に突入して戦った。

なお赤穂城明渡しに際して「赤穂城引渡覚書」を遺している。詳細で、赤穂側の実務者の記録として貴重である。 赤穂義士会(転載)

開城準備と開城後の動向

討ち入り姿

家老の夜逃げ

刃傷事件後も赤穂城内に残り勘定奉行として藩札の引き換えにあたる。藩札引き換え中に公金持ち逃げの不届き者が現れ、家老の大野九郎兵衛になじられたのを怒った常樹は大野の屋敷へ押しかけ、それが原因で大野親子が夜逃げした説がある。京都で病に臥す

大石内蔵助良雄から江戸下向を依頼されるが果たせず神崎与五郎が代わって東下することになる。これが原因で一時、討入りの真意を疑われることになるが元禄十五年十月に貝賀弥左衛門、間喜兵衛、原惣右衛門と東下し初志を貫徹した。手紙 妻子への名残・・・

郷里の前川弥四郎、八木新十朗宛に十二月十三日付「此度之義兼ねて存立之事、申合候者共難止、右之通に候。其許妻子共及難儀可申義と不便に存候、思入候迄御心易申通万事残念之事共難尽筆紙候。其許之儀見苦敷無之様に万事御心附可被下候」と依頼している。

預け先 長門府中叛毛利家

切腹後の妻子

元禄十六年当時妻は三人の子と共に赤穂にいた後、中村善右衛門と再婚し、娘のお園は広島の堀尾恒年に嫁して一女をもうけたが離婚して赤穂の中村家に帰り善右衛門の養女として龍野の田中九郎兵衛に再嫁し三男の母となっている。泉岳寺の墓

戒名:刃袖払剣信士市内石板

辞世の句

不詳です遺言

不詳です刀

共国 二尺八寸 脇差 一尺四寸生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

岡島八十右衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48