三村次郎左衛門包常(赤穂義士)

みむらじろうさえもん かねつね

身分の低い台所役人

開城をめぐる藩士総登城の場には身分の差別で出られなかった。大石内蔵助に神文を差しだし忠義を貫きたいと申し出た。僅か七石二人扶持の包常を読む度に目頭が熱くなる。

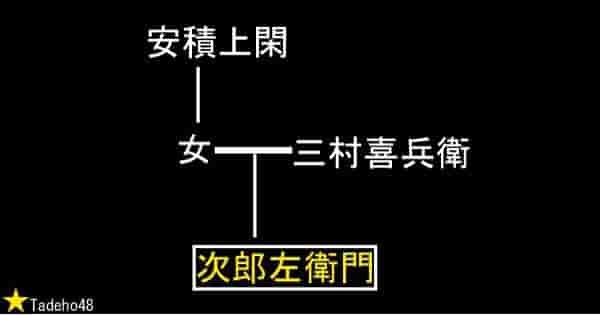

家族・家系図・家紋

三村家系図

丸に剣片喰

- 三村喜兵衛(常陸稲田藩士)

- 三村彦左衛門は常陸国で浪人後、笠間城主浅野長直に仕え赤穂転封で移る説あり

- 安積上閑の娘(奥州の人で松平右近家臣)

- 三村善兵衛(浪人 常陸稲田郡在住)

- 野々村平太左衛門(松平伊予守家臣)

- 野々村仁右衛門(松平伊予守家臣)

- 野々村八兵衛(松平伊予守家臣)

妻子 哀れ!生活苦

妻(名不詳)は浪居中に妊娠をしていたが堕胎の失敗により元禄十五年二月に死亡する悲劇があり討ち入り前に妻子の施餓鬼をして弔っている。独り言三村義士を心から尊敬している。私にはできないからだ。台所小役人といえば士分の最下層、寺坂吉右衛門とさして変わらぬ身分である。その彼が「不義に生きて家名を汚してはならじ」の一念から義盟に加わったのである。妻女の最後はまことに悲惨。不幸と貧しさに耐えて初志を貫徹した姿は立派だったの一言に尽きる。涙

義盟に加わる

身分の低い台所役人として会議の場に酒を運んで行くと秘密の話を聞かせまいと話をやめられた。憤然として身分の上下で分け隔てするなら切腹して忠義の志をみせると抗議した。

また別の説では、開城に際し籠城、殉死の議があった時、身分が賤しい為出席することが出来なかった。

しかし身は小禄の者といえども、不義に生きて家名をはずかしめんものかと、ひそかに神文を内蔵助に出した。これを見た大石内蔵助は「家中には厚恩を受ける者も少なくない。

大方は主家の難を憂えずして後先の考えばかりである。しかるに忠義の士はその方の如き小役人より出ずと。このうえとも励み候え」と励ましたという。

討ち入り姿

吉良邸襲撃 裏門を打ち破る

その功績を小野寺十内が手紙に書いている。[此手はかけやを以て三村次郎左衛門三つ四つ戸ぴらを叩きて打ちやぶり

どっとおしこみすぐに上野介殿隠居の玄関へ押入り申候。その勢如何る天魔波旬も面を向ふべからずと思はれ候]と。

母への手紙

孝行息子!討入りの模様を知らせる

[私事、今は十五日のあけ方、上野介の裏門を一番に打ち破り、入ったところ上野介と一緒にいた者に出会ったのでこれを討ち果たし、無事に泉岳寺へ引き揚げたところ、特に内蔵助に呼ばれて、吉良邸における働きを褒められたと」書いている。預け先 三河岡崎藩水野家

泉岳寺の墓

市内の石板

戒名

刃珊瑚剣信士遺言

不詳です刀

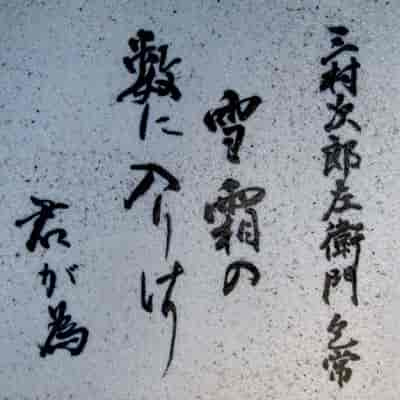

無銘 尺不知辞世の句

[雪霜の 数に入りけり 君がため]生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

三村次郎左衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48