前原伊助宗房(赤穂義士)

まえはらいすけ むねふさ

江戸定府で二代の家臣

江戸市井の事情に詳しく吉良邸の探索には欠かせない存在でした。世才にも長けて浪人するとすぐに古着屋を開き、吉良側の情報収集を開始しますが生活は苦しく大石内蔵助の金銀請払帳には金二分の借用が記録に残っています。また、神文の提出も大高源吾より早かったことが源吾から堀部安兵衛宛の書状で分かっています。

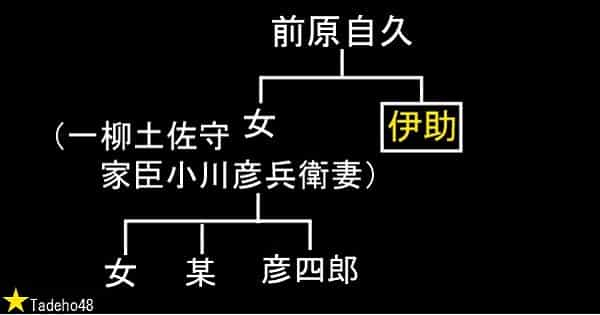

家族・家系図・家紋

前原家系図

いちじく

- 前原自久(浅野家家臣)

- 名不詳(元禄十五年十一月に病没)

- 小川彦兵衛の妻で一柳土佐守家臣、播州小野在住

- 小川彦四郎・姪 小川彦兵衛娘・従弟 長野源兵衛(永井伊賀守家臣)

吉良邸を探索

大いに貢献する

浪人直後から吉良邸に程近い日本橋富沢町で古着屋を開業する。武士が商売を始めたのである。よほど商才に長けていたのか復讐心がより強固だった故なのか。

吉良上野介が八月に屋敷替えを命じられ本所に移ったときには店を吉良邸裏門そばの本所相生町に移し、呉服店を開き探索を継続している。のち、神崎与五郎が麻布谷町で開いていた店(米穀商)と合同して探索を続け情報の収集に大いに貢献した。

討ち入り姿

討ち入り直前に病気

生活苦にあえぐ

討入り前に病気になったとみえて金銀受払帳に「一金二分、前原伊助相煩候に付服用之人参一両代礒貝十郎左衛門へ渡す」とある。赤城盟伝を著す

江戸城刃傷事件から赤穂の国難、義挙への推移、不義家臣のことなどを漢文で綴つていて、神崎与五郎の憤註、木村岡右衛門が跋を書いています。本書は元禄十五年(1702)に東武本所で成り、構成は前原伊助の「国難始末」と神崎与五郎の「絶纓自解」とを併せたもので偵察の合間をぬって著し実に吉良邸討ち入りの1か月前で終わっています。尚、これにつき大石内蔵助・小野寺十内は満足せぬ点があり、信を置き難しと評している。赤穂義士事典

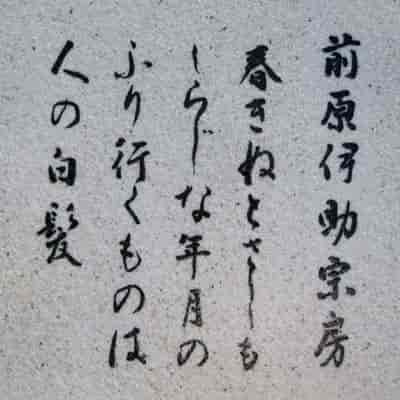

前原伊助の詩

[春来ぬとさしもしらじな年月のふりゆくものは人の白髪](鐘秀記)[降り積もる雪に見ぬ世の恋しさに筆墨のあと思ひ染めける](赤城義臣伝)(鐘秀記)

預け先 長門府中藩毛利家

泉岳寺の墓

市内の石板

戒名

刃補天剣信士辞世の句

不詳です遺言

不詳です刀

国宗 長不知 脇差 同作 一尺八寸生年

| 家系

|

前原伊助の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48