吉田忠左衛門兼亮(赤穂義士)

よしだちゅうざえもん かねすけ

体躯強大で文武両道の士

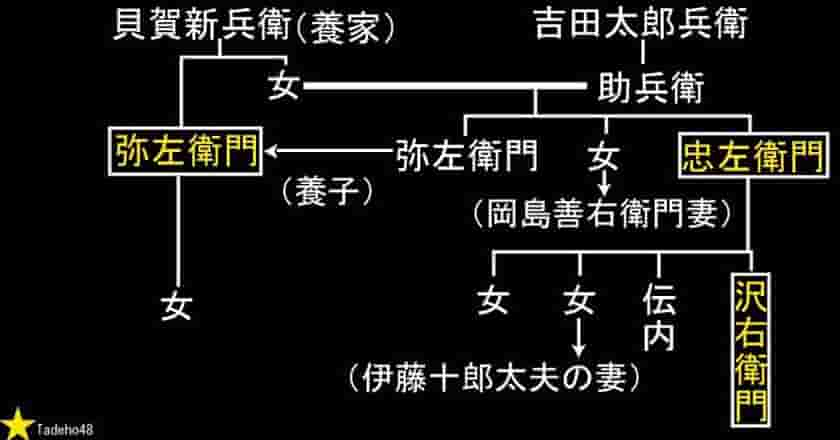

郡奉行を務める。赤穂藩に三百人いた足軽の中で唯一人義士となった寺坂吉右衛門の主。貝賀弥左衛門は実弟で妹は岡島八十右衛門の養母にあたります。家族と家系図と家紋

吉田家系図

丸に剣花菱

市内の石板

- 吉田助兵衛 赤穂浅野采女家来

- りん 貝賀新兵衛の娘 水谷家家臣

- おりん 元浅野家臣熊井新八娘 播州本徳寺領亀山在住

- 次男ともに早逝

- 吉田沢右衛門 二十八歳

- 吉田伝内 二十五歳 流刑

- おさん 二十三歳 姫路藩本多中務大輔家臣伊藤十郎太妻

- おすえ 十七歳 母と住む

- 岡嶋八十衛門(妹の養子)

人柄 大男で文武両道

容貌魁偉、体躯強大で武芸に達し兵法にも通じ兼ねて文学のたしなみがあった。大石内蔵助は言語明晰で雅量広い忠左衛門に復讐計画、軍令、覚書、口上書などの殆どを任せた。

寺坂吉右衛門との関係

長女も面倒をみる

寺坂吉右衛門自身は浅野家の家来ではなく本来なら主君仇討ちの義理はなかったが足軽でただ一人討ち入りに加わり忠義を尽くした。伊藤十郎太と長女、おさんは忠左衛門の切腹後、遺族や寺坂吉右衛門夫婦までも引き取り、国替えの北陸や東海へも伴い永く面倒をみた。

独り言吉田忠左衛門といえば寺坂吉右衛門の主人として知られる。吉良襲撃の前に逃げたなど不名誉な諸説があるなか、親戚筋の手紙から裏切者ではなかったことがみえてくる。宝永七年(1710)二月五日の手紙に「寺坂吉右衛門の身の上気の毒である」 出典:赤穂義士事典 この短文、値千金に思える。

仇敵発見の功労者

討ち入り姿

再現武装姿

部屋という部屋を悉く探したが吉良上野介は見つからない。

忠左衛門は「必定裏手にこそあれ、よくよく探して逃がすまいぞ、夜が明けても探すべし」と大声で叱咤した。これに励まされた浪士たちは炭小屋に潜む上野介を見つけ出し首をあげることができた。

吉田忠左衛門の言葉[拙者は、今度裏門より入申候。大形隠居屋は奥座敷うらの方に立申事世の常に御座候故幸と存候て吟味候処によしがき有之、雪隠之様成る所に人おと仕候故、押しやぶり参候へば、何ものか其儘座敷へはいり申候もの御座候。大形は台所より仕込申、かこゐの様なる所を両方よりせりこみ候所に三人居申し、皿或は茶碗炭などをなげ打に致候故、間十次郎其儘槍つけ申候。上野介殿の前に両人立ふさがりふせぎ申候もの、殊の外能く働申候。

両人共打果申候。上野介殿も脇差ぬきてふり廻し申候処を、十次郎槍をつけしるしをあげ見申候得ば、古疵の様子白小袖上野介殿らしく、吟味仕候得ば上野介殿に極り申候。寝間を見申候所、刀計御座候て、ふとんもあたゝかに誰今迄寝候て被居候様に見へ申候]

幕府へ自訴の大役を務める

泉岳寺への引き揚げの途中で富森助右衛門と二人、西久保の屋敷に向かい辰の下刻に到着(午前八時過ぎ)する。取り次ぎに出た桑名武右衛門に来意を告げ、吉良家に残してきた口上書の写しを差し出した。

吉田忠左衛門の言葉

[それがしらは故浅野内匠頭の家来にして高家吉良上野介は故主の讐にあれば家来中申し合わせ、今暁御座敷へ推参上野介殿の御首を申し受け、一同は内匠頭菩提所泉岳寺へ引き取りて公裁を待ち、我ら名代として参上仕った次第で御座います]四男吉田伝内の悲劇

伊豆大島へ流刑

切腹時播州亀山の本徳寺朱印地在住、間瀬左太八と共に姫路城主の本田中務守大輔に差し出しが命じられる。本多家では疎かに出来ず十数名の士分に二十人余りの足軽、それに大勢の中間から医師、料理人、大工まで伴って三月十五日に姫路を出発。 義士の遺子一覧

- 四月八日に江戸に到着し保田越前守役宅で事件関係の有無を調べられた上、四月九日揚屋へ入れられ伊豆大島へ流刑となる。

- 宝永三年(1706)八月二十四日四年ぶりに江戸に帰り僧籍を得て「専学」と称する。

- 還俗後吉田九郎太夫兼直と称し姫路藩本多家の家臣となる。

預け先 肥後熊本藩細川家

泉岳寺の墓

戒名

刃仲光剣信士刀

島津 二尺二寸 脇差 広光一尺八寸遺言

[娘婿の伊藤十郎太が姫路藩本多中務様の江戸藩邸にいるので今日の様子をお伝え願いたい]辞世の句

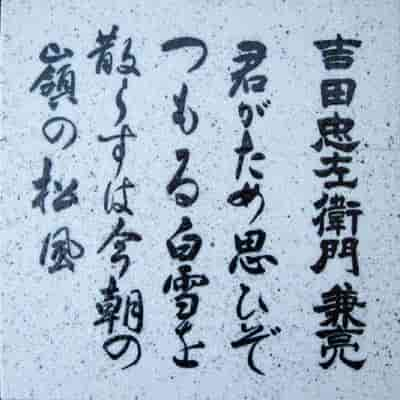

[君が為思ひぞ積る白雪をちらすは今朝のみねの松風] 兜の裏につけた詩 (義人遺草)生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

吉田忠左衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48