間瀬久太夫正明(赤穂義士)

ませきゅうだゆう まさあき

役職は大目付

厳格で真面目な性格は多くの藩士から信頼を得ていました。討ち入りには長男の孫九郎と共に加わり本懐を遂げています。また、次男の左太八は伊豆大島に遠島となり同地で病死。一家の非運には言葉がありません。

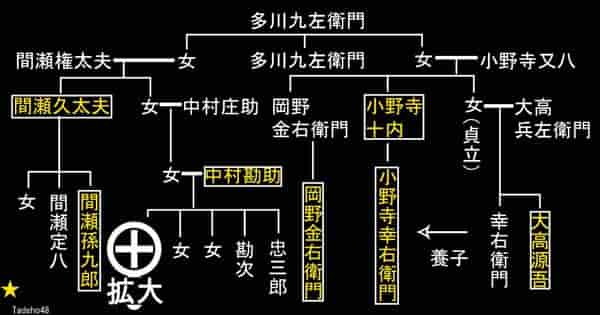

家族・家系図・家紋

両親と兄弟

父- 間瀬権太夫 浅野采女正長重家臣で山鹿素行に私淑、義士久太夫が五歳の時に病没している。

- 多川九左衛門の娘

- 名不詳

妻子

妻- 刈部弥次郎の娘で事件当時は播州亀山本徳寺領在住。宝永五年(1708)八月江戸にて没。法名「恵性院」

- 間瀬孫九郎 二十三歳

- 間瀬定八(左太八) 二十歳

- 三木団右衛門の妻(元浅野家臣で竜野在住)

親戚

右三巴

小野寺十内(母の姉が小野寺又八の妻)

大高源吾の母(播州赤穂在住)など義士関連の縁者多数。

円山会議 仇討ちを強く主張

元禄十四年七月二十八日の京都円山会議には長男の孫九郎共々出席。[頃日、堀部弥兵衛の書状を見ると、堀部もはや八十になんなんとして上方衆の永分別には余命たえがたし、一人でも吉良の館に突き入り臣たる道を潔くしたいと。拙者とても六十を余り、所詮若い方々と立ち並んで甲斐々々しい働きも出来そうもない。評議次第によっては弥兵衛老人と生死をともにしたいものでござる]

と発言して吉良上野介を討ち取ることを進言、仇討ちの方針が決まったと言われる。

吉良上野介の在宅を確認

討ち入り姿

念には念を入れて

宛先不詳(元禄十五年十二月十三日付)[今十三日内蔵助殿江参候用事は斎手筋に而弥明日吉良殿江客有之候段、承候得共無心許候間三平殿斎へ参相尋候様に与被申候故、直きに斎へ候参処成程客有之候得共末慥候間、明朝斎より案内次第又々其段可申入候。以上 十二月十三日 正明 花押]

註釈:吉良屋敷で茶会があると聞き出した羽倉斎の所へ大石三平が行って確かめたが、更に念を押して明朝再度、斎から返事があるから、返事があり次第お知らせする。

次男の左太八 伊豆大島で病死

二十歳、姫路亀山在住で元禄十六年四月九日島送りの為江戸に護送され揚屋に収監され、宝永二年(1705)四月二十七日二十二歳の時、大島で病没する。戒名は「月山祖潭(そたん)信士」大島元村(現大島町元町)下村家墓地に埋葬され墓が現存する。名前について、自筆の手紙では左太八と署名、父親の親類書は定八、兄の孫九郎の親類書は佐太八。

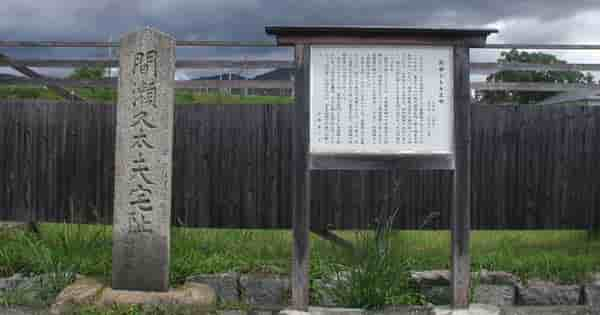

屋敷跡の説明板 赤穂義士会(転載)

久太夫は、大石内蔵助とともに重職義士五人のうちの一人である。藩士たちの行動の理非を糾し取り締まる大目付だあったので、非常に厳格正直な人柄であったと伝えられる。小野寺十内とは従兄、中村勘助の叔父にあたり、嫡子の孫九郎とともに吉良邸に討ち入った親子組の一人である。城明け渡しのときには、内蔵助を助けて受城使との折衝にあたり、開城後もひきつづき残務整理にあたるなど内蔵助が頼みとしていた長老の一人であり、内蔵助のよき相談相手であった。

元禄十五年(1702)七月二十八日、京都丸山で会議がもたれ、討ち入り決行が決議されたが、この席上、日ごろ寡黙な久太夫が自ら進んで意見を述べ、内蔵助の決断を促したと伝えられている。

討ち入りのときには、原惣右衛門とともに内蔵助の傍らにあって司令部を構成、半弓を携え表門内を守ったという。細川家にお預けののち、本庄喜助の介錯で切腹した。

預け先 肥後熊本藩細川家

泉岳寺の墓

市内の石板

戒名

刃誉道剣信士刀

道尊二尺一寸 脇差善綱二尺辞世の句

[雪とけて 心に叶う あした哉]遺言

[お腹をこわしているので切腹に臨み粗相があってはと心配している]生年

| 家系

|

間瀬正明の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48