大石瀬左衛門信清(赤穂義士)

おおいしせざえもん のぶきよ

家系図でみれば一目瞭然、名家の出であることが分かる。大石内蔵助は高禄を食む親族の脱盟が相次いだことに心を痛めていた。大石瀬左衛門の存在は大石内蔵助にとって救いであったに違いない。

家紋:右二つ巴

家族と家系図と家紋

父 大石信澄(大石良聡の弟、兄が別家の為、家督を嗣ぐ)母 外山局(近衛家家老の娘)

兄と姉妹 赤穂義士事典では孫四郎と妹二名。赤穂義士実纂では姉(ツネ・ベン)二人と兄孫四郎、妹(シュン)になっている。

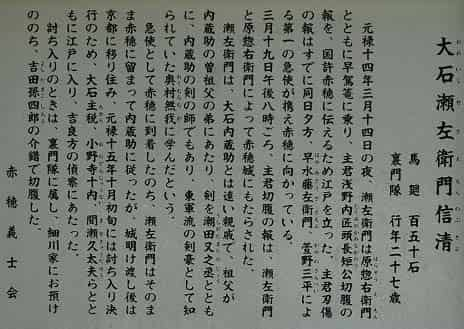

屋敷跡の説明板 赤穂義士会(転載)

三月十九日午後八時ごろ、主君切腹の報は、瀬左衛門と原惣右衛門によって赤穂城にもたらされた。

瀬左衛門は、大石内蔵助とは遠い親戚で、祖父が内蔵助の曾祖父の弟にあたり、剣を潮田又之丞とともに、内蔵助の剣の師でもあり、東軍流の剣豪として知られていた奥村無我に学んだという。急便として赤穂に到着したのち、瀬左衛門はそのまま赤穂に留まって内蔵助に従ったが、城明け渡し後は京都に移り住み、元禄十五年十月初旬には討ち入り決行のため、大石主税、小野寺十内、間瀬久太夫らとともに江戸に入り、吉良方の偵察にあたった。

討ち入りのときは、裏門隊に属し、細川家にお預けののち、吉田孫四郎の介錯で切腹した。実兄は仇討ちに加わらず

兄と義絶して生活に困窮する。兄の大石孫四郎信豊(元赤穂藩士三百石)が円山会議後に脱盟して公家の近衛家に仕官したのを憤って義絶。伯父大石無人宛の文中に「孫四郎儀此度了簡たがひ申候につき、義絶仕り蒙り越候。扨々(さてさて)申すべき様も御座無く候」とある。兄の脱盟で本家の大石内蔵助に遠慮したため大石主税との東下後は生活に困窮し、伯父で浪人して江戸にいた良聡(父の兄)とその次男の良穀に生活費を無心している。

母への手紙

討ち入り姿

伯父大石無人宛(1)

実兄の孫四郎が盟約からはずれたことを非常に残念がり、「孫四郎義此の度了簡たかひ申候につき、義絶仕り罷り越候。扨々申すべき様も御座無く候」とある。伯父大石無人宛(2)

元禄十五年十二月三日付で、「何事も御手前様頼み上候間、跡の義見苦しく御座無き様に成らせられ下さるべく候。定めし母様義いろいろと私義申し上げべくと存じ奉り候間、此の段よろしく母かたへ言い遺し給ひ下さるべく候。頼み上げ候」預け先 肥後隈本藩細川家

遺品の歴史的価値

大石良聡に誂えてもらった討入り装束や小袖は赤穂大石神社に遺物として保存展示されています。遺品類の多くは伯父大石無人の九代の後裔に当たる津軽大石家に相伝され、討入り関係遺物、書状、古記録と共に赤穂大石神社に納められ義士研究の第一級の資料として有名です。

泉岳寺の墓

市内石板

辞世の句

不詳です刀

無銘 二尺九寸 脇差 一尺九寸遺言

[大石無人、郷右衛門、三平など同苗の三人へ今日の首尾を仰せ伝え願いたい]生年

| 家系

|

大石信清の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48