間喜兵衛光延(赤穂義士)

はざまきへえ みつのぶ

関ヶ原以来の家臣で大石内蔵助と遠縁にあたり、息子二人と討ち入りに加わる。戦闘では六十九歳ながら短槍で奮戦し、一人を突き伏せたと小野寺十内の手紙の中に残る。

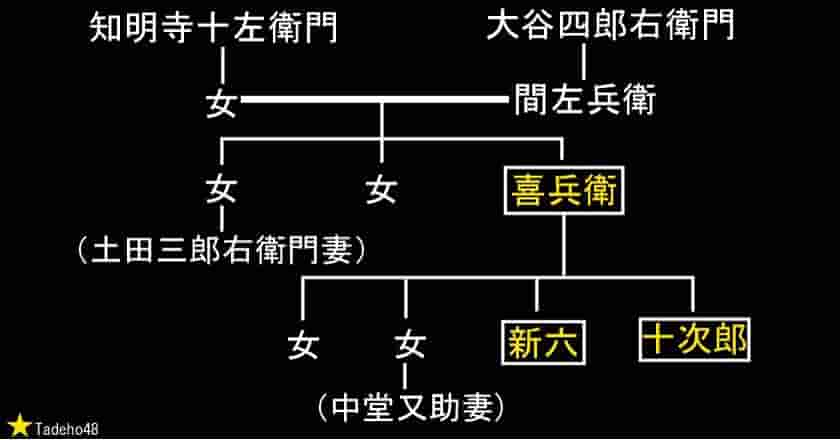

家族・家系図・家紋

家系図

討入り姿

家紋:三階松

- 間左兵衛光林

- 浅野長重家臣・山鹿素行門弟

- 知明寺十左衛門娘

- 一柳土佐守に奉公

- 土田三郎右衛門の妻(浅野内匠頭家臣)

- 里村津右衛門(元赤穂藩士で丸亀在住)

妻子

妻妾- 正妻は居らず赤穂で十次郎、新六と二人の娘を得る

- 間十次郎(二十六歳)

- 間新六(二十四歳)

- 秋元但馬守家臣中堂又助に嫁す

- 母と共に赤穂在住(十六歳)

大石内蔵助と親戚

祖父 大谷四郎右衛門

大谷美濃守光将と名乗り娘が大石兵左衛門一定に嫁しており、大石内蔵助とは遠い親類になる。父親 間左兵衛光林

大石家と同じく近江国栗太郡田上庄に古くから住み田上の庄の間(はざま)に居て間姓を名乗る。初め江州膳所の戸田左衛門に仕えるが浪人した後、浅野采女正長重に仕え、関ヶ原の合戦以来の浅野家譜代の家臣となる。吉良屋敷の戦闘で一人を突き殺す

短槍の柄に「都鳥いざ言とはん武士の恥ある世とは知るや知らずや」と書いた短冊を付けて裏門から攻め入り敵一人を突き殺している。小野寺十内から丹への手紙のなかに「押し入って門の右の長屋の前にて出合たる男、先へ出しを我ら(十内)二槍に突殺し、後より出たるを間喜兵衛突伏せ申候。喜兵衛は門を守り、我らは北の裏口へ参り」と書いている。

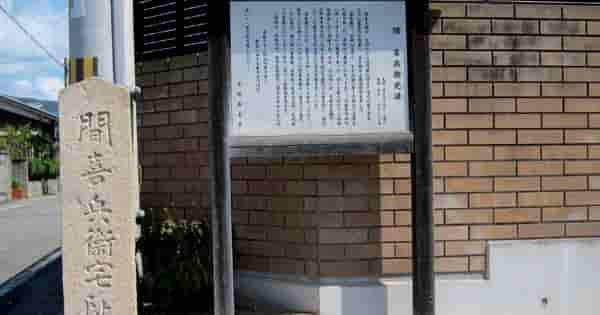

屋敷跡説明板

間喜兵衛は、父の代から浅野家に仕えた譜代の臣である。父は山鹿素行の高弟で、喜兵衛も山鹿流兵学を学んだ。喜兵衛は、信仰心も深く、文武両道に秀でた無口で温厚な人柄であった。最初から義盟に加わっており、内蔵助の命令に黙って従うという態度であった。四十七義士の中では堀部弥兵衛に次ぐ高齢であったが、討入り時には、吉田忠左衛門・小野寺十内と共に大石主税を援けて裏門司令部を守り、逃亡してくる敵を突き臥せるなど立派な働きをしている。

吉良邸討入りには、長男十次郎・次男新六も加わっており、親子三人も揃っていたのはこの間喜兵衛の一家だけである。

討入り後は、細川家へ喜兵衛、水野家へ長男十次郎、毛利家へ次男新六というように別々に預けられ最後を迎えた。

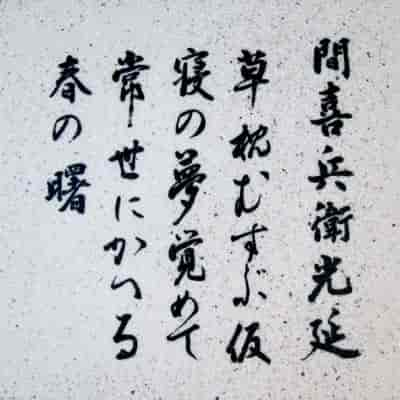

二月四日、切腹の時、堀内伝右衛門に遺言を訊ねられたが、草枕むすぶ仮ねの夢さめて 常夜にかえる春のあけぼのという一首の歌を渡したという。 赤穂義士会(転載)

預け先 肥後熊本藩細川家

泉岳寺の墓

市内石板

戒名

刃泉如剣信士遺言

不詳です刀

無銘 二尺九寸 脇差 輝広 二尺一寸辞世の句

切腹の前に何か言い残すことはないかと問われての句(堀内伝右衛門覚書)[草枕むすぶ仮寝の夢さめて常世に帰る春の曙]

生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

間喜兵衛の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48