大石主税良金(赤穂義士)

先頭は参謀の吉田忠左衛門

おおいしちから よしかね

略年譜

独り言二月四日、検使杉田五左衛門が来て、一同を大書院に呼び出して切腹の沙汰書を読み上げた。主税は「私ども一同本望を相達しましたる上切腹仰せつけられますること、まことに有難く存じ奉ります」とお請けした。と赤穂義士事典にある。死を目前にした十六歳の少年の言葉である。この器の大きさは生来のものか、家庭環境が育むのか、教育に因るものなのか、或いは信仰によるものなのか。もったいない。

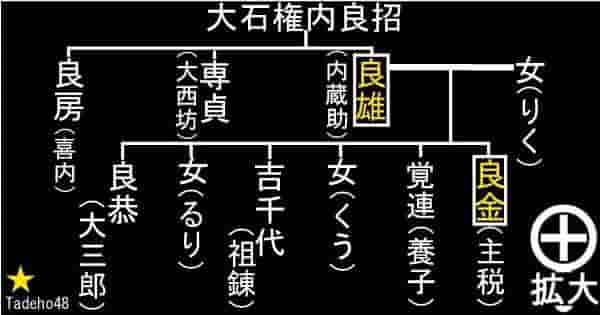

家族・家系図・家紋

両親と兄弟

主税の学友

家紋:右二つ巴

忠康は二十一歳の時に伊藤仁齋の門に入る。古儀古学を極めて隣藩竜野脇坂家の侍講となって西播にその名をうたわれた。

藤江熊陽の墓は義士にもゆかりのある永應寺にあります。

豊岡に母を訪ねる

石板:赤穂市内

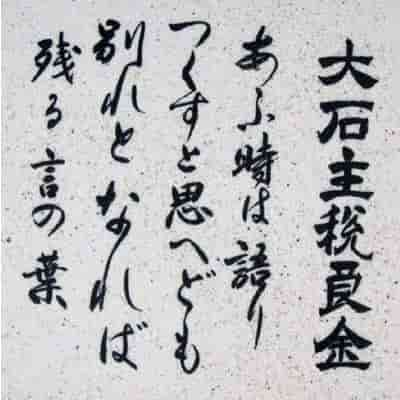

大石主税は江戸でこの事を小野寺十内に話し、その内容が妻「丹」への手紙から分かっている。母に会って「蒲団を通してほのかに母の体の温みがかよってきた様におもわれまする。しかし眼を明けて母に気まずい思いをさせてはならじと一心に瞼を閉じておりましたが、まなじりから涙がにじみ出て仕方がありませんでした」とある。[あふ時はかたりつくすおもへども別れとなればのこる言の葉]はこの時の詩とされる。

吉良屋敷襲撃

討ち入り姿

預け先 伊予松山藩松平家

お預け中の話として「道すがら駕舁(かごかき)共申候は、四十六人の衆は昔の弁慶、忠信にはましたる人柄、男振までそろひ大男にて、就中大石主税殿と申候は、若年に御座候へども大男大力にて其夜も大長刀にて弁慶にもまさりたると承候と申候。誠に心なき其日ぐらしの駕舁日雇のものまで奉感候事」。と細川家世話役の「堀内伝右衛門覚書」に記されている。(出典:赤穂義士事典)泉岳寺の墓

戒名:刃上樹剣信士辞世の句

[極楽の道は一筋君と共に阿弥陀を添えて四十八人](赤穂義士事典)どれが本当なのか・・

[溝ばたの藪にはもれぬ野梅かな] (末の春)

[死出の旅手に手を取って行くからは六の衢の道しるべせん] (江赤見聞記)

[江戸の地にしばしやすらふかひもなく君のためとて捨つる身なるを] (君臣概観)

遺言

不詳です刀

共国 二尺二寸五分 脇差 広重一尺一寸生年

| 家系

|

大石主税の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48