中村勘助正辰(赤穂義士)

なかむらかんすけ まさとき

赤穂浅野家譜代で百石

奥州白河藩主松平大和直矩の家臣三田村小大夫の子。十八歳の時に赤穂藩浅野家の家臣中村庄助の養子となった。藩主の刃傷事件当時は赤穂に居て百石を食み書物役を務めていた。仇討ちに際し赤穂や大坂に家族を託す処がなく生家である奥州白川の三田村家まで家族を送り届けて初志を貫徹した。独り言江戸に下る前、赤穂木生谷の農家に仮住まいし、自作自筆の位牌を浄専寺に納めている。また長男の行く末を案じた手紙にも死を覚悟した勘助がいる。赤穂から木曽路を経て奥州白川(現福島県)へ、江戸に取って返して初志を貫徹した信念の人。この旅の費用に金五両の借金をした記録が金銀請払帳に残る。凛とした節操に脱帽し合掌する。

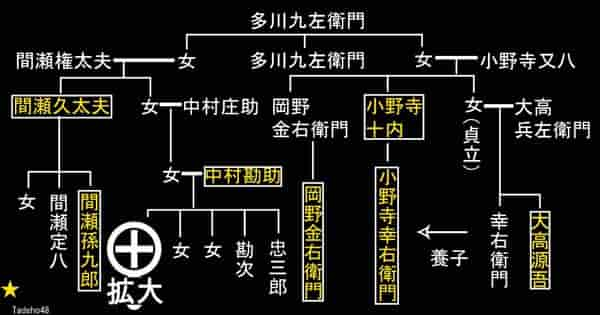

家族と家系図と家紋

丸に違い鷹羽

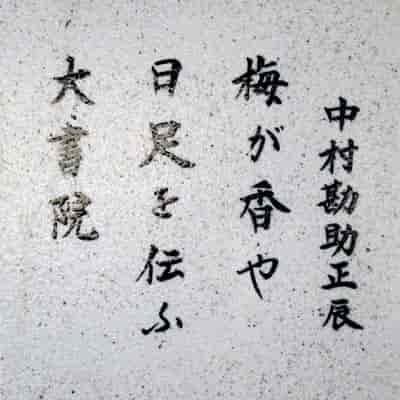

石板:赤穂市内

討ち入り姿

両親と兄弟と親戚

実父- 三田村小太夫:陸奥白河藩松平大和守家臣病死

- 中村庄助:浅野家家臣で山鹿素行門下で兵学の達人として知られた人

- 井内源右衛門娘

- 間瀬権太夫娘:間瀬久太夫の姉

- 原惣右衛門:五十三歳松平大和守家臣

- 三田村数右衛門:四十三歳同上家臣実姉:小出半左衛門母

- 間瀬久太夫

- 三田村十郎太夫:奥州白河城主松平大和守家臣

妻子

妻- 中村庄助の娘

- 中村忠三郎(十五歳)は伊豆大島へ遠島ののち許されて宝永三年に奥州白河に帰るが三年後に病死

- 中村勘次(五歳)妻の強い願いで僧侶になり浅草宗源寺で生涯を終える

- 大野瀬兵衛妻、瀬兵衛が義盟に加わらないことを怒り義絶

- 姫路在住、娘に恥ずかしい思いをさせないようにと白河の一族に懇願

- 原惣右衛門方在住(義士原惣右衛門と違う。勘助の実兄)

長男を案じる手紙

三田村繁右衛門と三田村十郎太夫宛[男子は逃る可からざる処、予て覚悟の前に候。倅忠三郎儀、何方迄も召連れ申す可き儀に候へども、若年殊に性魯(おろか)につき覚束なく存候に付、残し置き候。

上の御処置次第勿論たる可く候。時に至り、品見苦しくこれ無き様御支配頼み存候。次男勘次は幼稚と雖も男子の事に候へば、是また逃れ難しと存候。然らば妻子かねて出家いたさせ候旨望み申す事に候。其時の了簡次第と存候。さて女子はさしたる御仕置有るまじく候や。弥々以て恥に及ばざる様、一類中扶助下さる可く候」

屋敷跡説明板

中村勘助は、奥州白河藩の松平大和守の家臣・三田村小太夫の次男であるが、赤穂藩士・中村庄助の娘婿となって中村家を継いだ。勘助は、文書・書道に秀でていたから祐筆として務め、開城後は大石内蔵助の代筆もしている。

内匠頭切腹のときは赤穂にいたが直ちに義盟に加わり、開城後は大坂に出て原惣右衛門や潮田又之丞らとともに「上方急進派」の一人となって活躍した。

妻子を生まれ故郷の甥に預けて、江戸入りした後は新麹町に間瀬久太夫・岡島八十右衛門らと同居した。討ち入りのときは、裏門隊に属し、千馬三郎兵衛ら十一人で屋外にあって吉良方と戦った。のち松平隠岐守の中屋敷へお預けとなり、元禄十六年二月四日切腹した。 赤穂義士会(転載)

生年

| 家系

|

中村勘助の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48