大高源吾忠雄(赤穂義士)

おおたかげんご ただお

大高源吾は文武にすぐれ大石内蔵助の信頼が厚かった。また、多川一族からは義士中最多の七名を輩出している。容貌は「いもづらで猪首」だったらしいが、俳諧に秀で参勤交代の合間に詠んだ詩集を出す技量を有し、第一人者宝井其角とも交流があった。

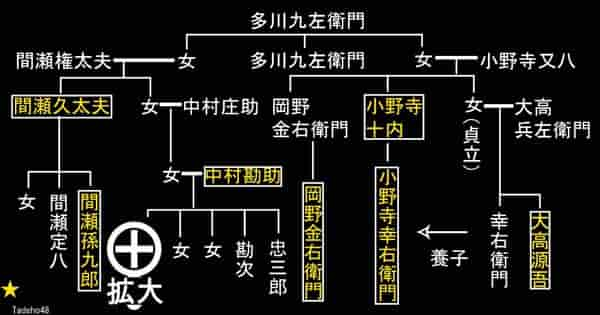

家族と家系図と家紋

三盛亀甲中花菱

父大高兵左衛門は浅野長直に仕え二百石

大高源吾は二十石五人扶持の軽輩だが、大高家は禄高二百石取りの名家だった。父の兵左衛門が没したとき源吾は五歳で幼少の故と藩の財政状態も逼迫していた時期でもあって十分の一の禄となった経緯がある。人格高潔にして教養が豊かなのも肯ける。

母

義士小野寺十内の妹で小野寺又八の娘。貞立尼と称し賢夫人だった。実弟

小野寺家の養子になった義士小野寺幸右衛門秀富。12月14日を最終決定

討ち入り姿

十二月十四日の討ち入りを決める一翼を担った。

大高源吾と俳諧

俳諧の師匠と俳号

談林派の水間沾徳門下で俳人として赤穂藩内で一派をなす。沾徳の若い頃の号「沾葉」の一字を貰い「子葉」と号し、多くの赤穂藩士も教えを受けた。俳諧の仲間には宝井其角、中島宗伴(豪商)、荷田春満(国学者)がいる。赤穂藩内では萱野三平が書いた神崎与五郎宛の手紙の中に大高源吾の名があり、俳諧を通じた交流があったことが分かっています。芭蕉の高弟宝井其角と子葉

以下は十二月二十日付で其角から文鱗への書簡中にあるが、其角が赤穂浪士との密接な関係を誇示する目的で偽作したものといわれる。石板:赤穂市内

其角 「年の瀬や 水の流れと 人の身は」

子葉 「あしたまたるる その宝船」

場面その2

討入り当夜、其角が句会で本多家(吉良邸の北隣り)に居て

其角 「我が雪と 思えば軽し 笠の雪」

子葉 「日の恩や たちまち砕く 厚氷」

春帆(富森助右衛門) 「飛び込んで 手にもたまらぬ 霰かな」

紀行詩「丁丑紀行」

子葉二十六歳の時(元禄十年)、主君長矩の参勤交代に同行した江戸から赤穂までの紀行詩。この紀行詩は六十一年後の安政五年(1858)にあきの国みささ川の漁者蓬前(ほうぜん)により公刊され、元禄十年の干支が丁丑(ていちゅう)であることから「丁丑紀行」と名付けられる。

独り言松尾芭蕉は元禄七年(1694)十月十二日に大坂で亡くなり、最後を看取った弟子達が遺言に従い遺骸を長持に納めて淀川を遡り伏見から陸路で江州木曽塚の義仲寺(現滋賀県大津市)に運び埋葬した。芭蕉に「白露もこぼさぬ萩のうねりかな」の句がある。松尾芭蕉を崇拝していた大高源吾はこの句を知っていて元禄十年参勤交代の帰途、芭蕉の墓に参り「こぼるるをゆるさせ給え萩の露」と詠んでいる。「こぼれたのは」涙か、文人大高源吾が偲ばれる。

母宛の手紙(討入直前に書く)

[内々の大事も、いよいよ首尾よく御座候て、も早二、三日中に打ち申す事に御座候。これまでは八幡大菩薩、観世音菩薩の御守りして存じの外た易く埒あき申候。討込み候ての本望遂げ申す段、あわれあわれ思うままにあれかしと願い申候。今更何事を申し上ぐべき事も御座なく候。是かぎりの文にて御座候。何かの事もみなみな前世の約束と思召し、いたく御嘆き遊ばれまじく候。何ぞ此節まで手馴れ候もの形見に送り上げ申し度く候へども、衣類等の様なるものは遣し難く、余りに垢つき候ままここ許にて兎にも角にも致し申す可く候。肌に着け申候物にて御座候まま守袋進じまいらせ候。まことにまことに先立ちまいり候不孝の罪、後の世も恐しく存じ奉候へども全く私事に捨て候命ならず候まま其の罪御許し下されただただ兎にも角にも深く御嘆き遊ばされず御念仏頼み奉候。刀は親父の御差し成され候刀にて御座候。刃のわたり二尺三寸程御座候大長刀持ち申候。此の度の事と存じ心のまゝに出で立申候。人に勝れし働き仕る可く候とあっぱれ勇み申候まま此段少しも少しも御気遣ひ遊ばし下さるまじく候。「山を裂く刀も折れて松の雪]屋敷跡の説明板

源吾は大石内蔵助に最も信頼された一人で、貝賀弥左衛門とともに神文返しの命を受け、京・大坂・播州の同志宅を訪ねて盟約者淘汰の任にあたった。また、堀部安兵衛らの江戸急進派鎮撫の使者も務めている。源吾は文雅にたしなみ、俳諧は水間沾徳の門人であり、俳号を子葉という。室井其角や国学者の羽倉斎(荷田春満)とも親交があった。著書の「丁丑紀行」や「俳諧二つの竹」が有名である。また、茶人山田宗偏に弟子入りし、脇屋新兵衛と名前を替えて吉良家の情報を探った。

討ち入りは表門隊に属し、大太刀をふるって奮戦した。実弟の小野寺幸右衛門と叔父の小野寺十内、従弟の岡野金右衛門も討ち入りに参加している。

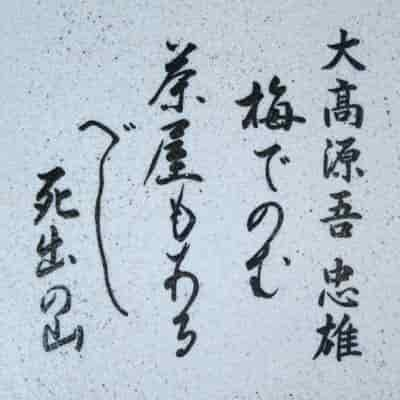

松平家へお預けとなったのち、宮原久太夫の介錯で切腹した。切腹直前に書き付けた辞世の句がある。梅を呑茶屋もあるへし死出乃山 赤穂義士会(転載)

生年

| 家系

|

大高源吾の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48