矢頭右衛門七教兼(赤穂義士)

やとうえもしち のりかね

十八歳で生涯を閉じる

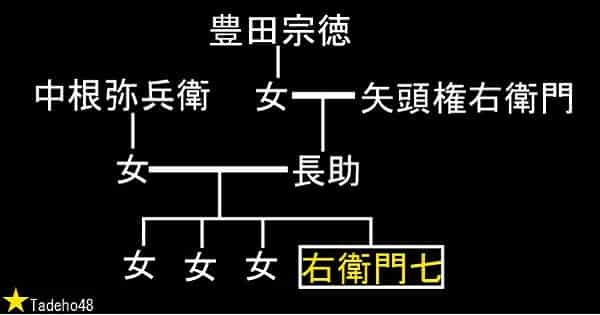

大石内蔵助の下で経理を担当していた父は大坂で仇討ち前に病死する。極貧のなかでの父親の野辺送りや家族を奥州へ送る旅での挫折などにうち克ち、父親の遺志に従い一命を賭して悲願を成就した若者の姿に心を打たれる。矢頭家系図

ちがい矢

父親

仇討ち前に病死

矢頭長助教照は赤穂藩士で二十五石五人扶持、中小姓勘定方として仕えていて江戸城松の廊下での刃傷事件に遭う。浅野家断絶により赤穂開城手続きの際は大石内蔵助良雄の補佐役となり開城後の残務整理や塩田方や瑤泉院の化粧料など討ち入り資金になった金銭の出納を取り扱っていた。

義盟には当初から参加していたが病に倒れて元禄十五年(1702)の円山会議には息子を代理で出席させ、元禄十五年(1702)八月十五日に四十五歳で無念にも大坂で病死する。

父親の遺言

仇討ちへの参加を頼み自分の腹巻を与え[これを着て父の分まで働け、父の供養などより主君の仇を討ってくれ」

父親の墓所と戒名

大坂天王寺の覚心院に葬るが無縁で荒れていたのを約六十一年後、讃岐の河田正休が再建した。同寺は改宗移転して上福島浄祐寺となり寺内に右衛門七の供養塔と共に残る。戒名は「円月霜光居士」独り言右衛門七の父、矢頭長介は経理肌一筋の律義者。討ち入り資金の完璧な管理ができたのもこの人があってのこと。それにしても部屋住みの十七歳の息子に仇討ちを託すとは。その罪、息子の切腹か斬首と家族の連座は分かっていての決断であっただろう。小心者の私には理解しがたいその強固な精神力に平服する。この親にしてこの子ありか。 涙

母と三人の妹

討ち入り姿

母は天寿を全うする

名は「るい」で中根弥兵衛の娘で事件当時は三十五歳。奥州白河松平大和守家臣の家柄で妹も同藩士に嫁していた。墓所は前橋市立川町にある大蓮寺で戒は自性院深誉源宝妙心大姉、享年八十五歳。

三姉妹 長女は早逝 次女 さよ 三妹 名不詳

母や妹を故郷に送れず

無念!右衛門七

父の初七日後、母と妹を古里の奥州白河の義弟、庄左衛門に預ける積もりで出立するが、東海道浜名湖畔に荒井関があり女手形がなかった為に関所を通過することが出来ず、大坂に引き返す。叔父が越後松平大和守の家臣であったことから、新居の関所説があります。

路銀を使い果たす結果となり、同志の面々が金を出し合って母と妹を赤穂の知人に預けたと、お預け中の浪士が話していたと書き残っている。(堀内伝右衛門覚書)

鎧(よろい)を質入れ

生活に困窮する

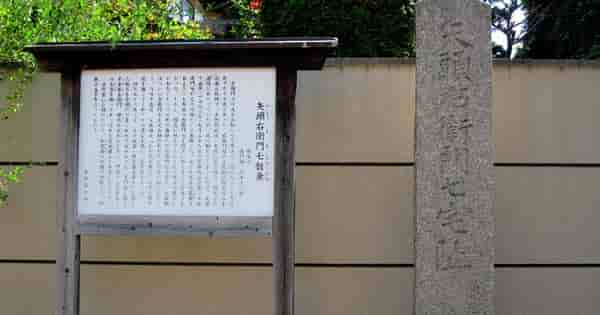

一家は貧乏のどん底で先祖伝来の鎧を質にいれて父親の野辺送りをした。「金銀請払帳」には「金三両矢頭右衛門七、飢渇に及び候に付、進藤源四郎、岡本次郎右衛門申談じ之を遣す。金二分矢頭右衛門七霜月中飯料に渡す」と残る。屋敷跡説明板

右衛門七は大石主税につぐ年少で、討ち入ったときは、わずか十七歳であった。右衛門七の父長助は勘定方二十石五人扶持で、赤穂開城後、大坂に引き移り、同志との連絡にあたっていたが、病に倒れてしまったので、元禄十五年(1702)七月二十八日の京都円山会議には右衛門七が父の代理として出席した。はじめ大石内蔵助はあまりにも年若の右衛門七を同志に加えることを許さなかった。しかし、同志に加えてもらえなければ切腹もしかねないという必死の面持ちの右衛門七の姿に、内蔵助はついに右衛門七を父長助の代わりに同志に加えたという。八月十五日、父長助は「わが志を継ぎ、必ず亡君の仇を報じてくれ」との遺言を残し、息を引きとった。討ち入りの際には、父の戒名「円月霜光居士」と記した紙片を兜頭巾の裏に収めて攻め入った。表門組に属し、早水藤左衛門、神崎与五郎らと共に、刃渡り三尺あまりの長巻を揮ってあっぱれな若武者ぶりを示したという。

水野家にお預けののち、杉源助の介錯で切腹した。紅顔の美少年だったという。 赤穂義士会(転載)

預け先 三河岡崎藩水野家

泉岳寺の墓

市内の石板

戒名

刃鄭振剣信士遺言

不詳です刀

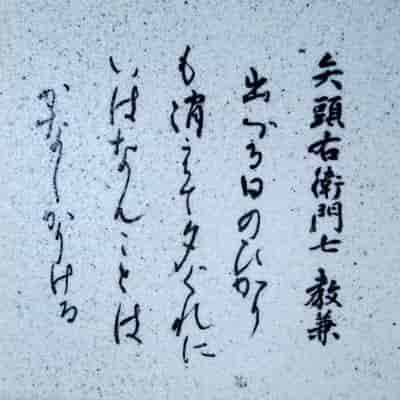

作不知 二尺九寸 脇差 一尺五六寸辞世の句

[出る日の ひかりも消て夕ぐれに いはなんことは かなしかりける](君臣概観)生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

矢頭右衛門七の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48