村松喜兵衛秀直(赤穂義士)

むらまつきへえ ひでなお

二代にわたり浅野家に仕える

長男の三太夫は江戸城刃傷事件勃発当時、部屋住みの身分だった。このため仇討ちよりも家に残って母親に孝養を尽くせと当初父親は息子の義盟参加に反対するが・・・

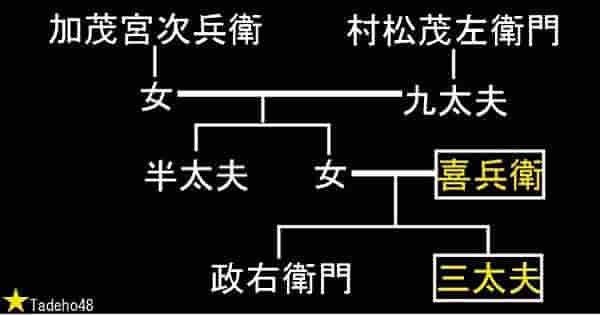

家族と家紋

村松家系図

違い扇

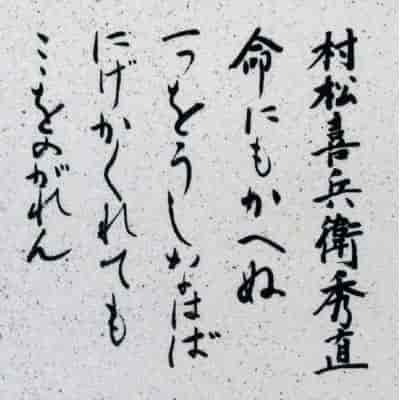

市内の石板

討ち入り姿

実父

堀江九右衛門、主取得不仕、町人に罷成候(名字帯刀を許された町人説有り)実母 名不詳 五十八年前に病死

養父

村松九太夫、堀田上野介のあと浅野内匠頭に仕官し喜兵衛秀直を婿養子にした養母

加茂宮次兵衛の娘妻

村松九太夫の娘長男 村松三太夫 切腹

二十七歳 父の秀直は当初、息子が部屋済みの身分であることや母の老後を看て貰いたい事が理由で義盟に加わることに反対するが気節のある三太夫高直の気持ちが勝り義盟に加わることになる。次男 村松政右衛門 島流し

義士の遺子一覧二十三歳 江戸在住ですぐに町奉行に引き渡し揚げ屋に収容されて伊豆大島へ遠島となる。

宝永三年(1706)八月二十四日に許されて江戸に帰り僧籍を得て「無染」と称するが後、還俗して旗本小笠原長門守に仕える。しかし後年、武州赤山の田舎で貧しく暮らしその終わりは定かではない。

預け先 長門長府藩毛利家

泉岳寺の墓

戒名

刃有梅剣信士刀

国長 二尺八寸 脇差 寒広二尺四寸辞世の句

討入り時、兜頭巾の裏に記す[命にも易(かえ)ぬ一つを失はば逃匿れても此を遁れん] (義人録)

遺言

介錯人に向かい[お手を汚して相すまん。また自分は年寄りであるから不調法があるかも知れませんが、その段何卒宜しくお頼み申します]

生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

村松喜兵衛の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48