奥田貞右衛門行高(赤穂義士)

おくださだえもん ゆきたか

息子の清十郎は討ち入り一週間前の生まれで貞右衛門が切腹した時はわずか二歳だった。この息子は貞右衛門の死後、仁尾官右衛門の養子になり成人して二百五十石取りの阿波蜂須賀藩士になっている。

独り言息子を見ることなく切腹した二十六歳。討ち入り前に生まれた息子は成人して二百五十石で阿波蜂須賀家に仕える。部屋住み説もある微禄の青年は愛妻家であったことが遺書からもわかる。覚悟の仇討ちとはいえ、さぞ息子の顔を見たかったであろう。涙

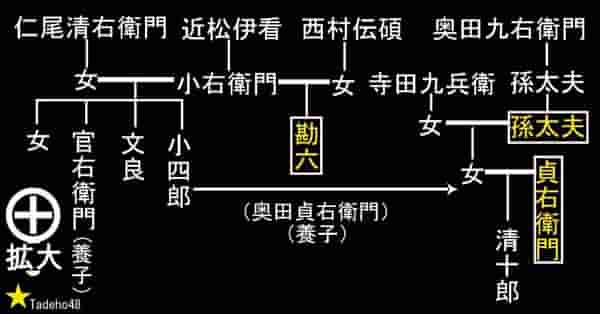

両親と兄弟

丸の内にすはま

討ち入り姿

石板:赤穂市内

- 近松小右衛門行生

- 奥田孫太夫重盛

- 仁尾清右衛門の娘

- 寺田九兵衛の娘

- 近松勘六

- 文良(谷中重福寺の僧)

- 仁尾官右衛門(松平淡路守家臣)

- 弟の仁尾家に同居

妻子

妻 奥田孫太夫の娘息子 二百五十石

討入り一週間前の元禄十五年十二月八日生まれで二歳の時に仁尾官右衛門の養子となる。その後、仁尾家を嗣ぎ成人して仁尾孫三郎定勝と名乗り、阿波蜂須賀家に二百五十石で召し抱えられた。

遺書

息子を案じて文良と生母聖光院宛(元禄十五年十二月二日付)[此勢州と有脇指正作せんご村正にて御座候よし、此間去上手之目利者見せ申候、此脇差殊外出来よく無類のよし、銘をすりつむし候らえば正宗にも成り可申候。左候はば大莫百枚以上に成可申候。此事承知仕候得共、此節殊外閙舗(さわがしく)不能其儀候、世倅清十郎成人仕り十人なみの生付にて御座候はば御はらひ金子にて成りとも高価にうれ不申候はば、やはり其のまま御置十四五歳にもなり申候はば、御渡し可被下候、それも近年に御はらひ被下候はば金子は少つゝ可被遣下候奉願候]

泉岳寺へ引き上げ

兄思いの弟は討ち入り後の引き揚げの時、戦いで池に落ちて負傷した兄の近松勘六行重に自分の小袖を着せていたわる姿が見られたという。預け先 三河岡崎藩水野家

泉岳寺の墓

戒名:刃湫跳剣信士遺言

不詳です辞世の句

不詳です刀

高光 二尺四.五寸 脇差 九寸五分生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

奥田貞右衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48