岡野金右衛門包秀(赤穂義士)

おかのきんえもん かねひで

刃傷事件当時は二十二歳の部屋住み。無禄ながら父親と当初から義盟に加わる。討ち入りの四か月前に父親が病死する不幸に遭う。芝居では恋の絵図面取りに出てくるが創作らしい。

独り言原惣右衛門から堀部安兵衛、奥田孫太夫に宛てた手紙に「大高源吾、潮田又之丞、中村勘助の三人は固より大丈夫、岡野九十郎、小野寺幸右衛門の二人も亦異心あるべからず云々」と書き送っている。病死の父親の名を継いで義盟に加わった金右衛門は部屋住み(仕官前)ながら、仇討ち急進派だった。

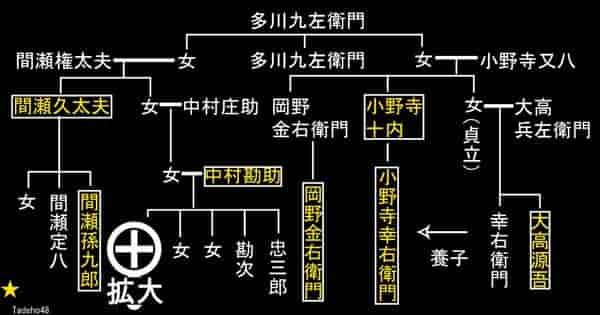

家族と家系図・家紋

家紋:釘貫

- 岡野金右衛門包住(馬廻物頭で二百石の譜代)・元禄十五年九月五日四十八歳で没。小野寺十内の実弟で岡野家の養子になる

- 名不詳(親類書)

- 名不詳 赤穂田井村在住

- 小野寺十内秀和など多数

父の死

父の包住は大石内蔵助の開城の動議に賛同したが、浪居中に重病となり、息子の九十郎が代理を務めることになる。元禄十五年(1702)包住の死後、金右衛門を名乗る。切腹前に幕府に提出した「親類書」に知行二百石と亡父の禄高を書いて提出している。

恋の絵図面取り

お艶との恋仲は?

討ち入り姿

しかし神崎与五郎は「同志の者の恋初めとみて時雨を」と詞書きをつけて

- [神無月しぐるる風は越ゆるとも同じ色なる末の松山]なる歌を詠み、

- [余の星はよそ目づかいや天の川]が他にあるので似たようなことがあったのかも知れない。虚実は不明のままである。

母への手紙

残す母を案じて・・・

赤穂在住の母へ(元禄十五年十二月四日付)、「かねて申し上げ候如く今度時節来たり、申し合わせ候者共相果て申す事、もとよりそこもとを立出で申候時分より再び帰り申すべき覚悟にて御座なく、予て存じ極めたる事にて候へども、今更御身の上存じやり候へば偏へに冥土の障りとも成り申す事にて、とかくとかく何事も侍のならひにて候へば、随分随分思し召し切らせられ、必ず必ず深く御嘆き成されまじく候。昔より有るならひにて候へば御嘆き成され候事に御座無く候。一家一所に主人のため命を捨て申す事りょうにん様(父の法名か)への御奉公と存候」

雅号は放水(貞作門)

石板:赤穂市内

- 岡野金右衛門は詠む

- [追いはぎに宗祗は歌を夏衣](二つの竹)

- [四季咲は牛もくはすやかきつばた](魚躍伝)

- [すすむ時三輪の印を新酒哉](一番鶏)

- [人は只いはぬこをや恨むらん浮き身の名さへくちなしにして」(鐘秀記)

- [溝ばたの藪にはもれぬ野梅かな](部屋住みが同志に加えてもらった感激)

屋敷跡の説明板 赤穂義士会(転載)

父金右衛門包住は、小野寺十内の弟であり、岡野家の養子となり家督を嗣いでいた。城明け渡し後も、大石内蔵助に賛同していたが重病となり、元禄十五年の秋に死去した。嫡男九十郎はその時江戸で中村勘助、堀部安兵衛らと行動を共にしていたが、九十郎を改め二代目金右衛門包秀を名乗った。志操堅固で、伯父小野寺十内、従弟大高源五はもとより原惣右衛門らの信頼も厚かった。

十二月十四日には、表門より攻め入り、十文字槍の達人であったから屋外で多勢の敵を突き伏せ存分に働いたと、伯父の十内が妻の丹女に宛てた手紙に書いている。

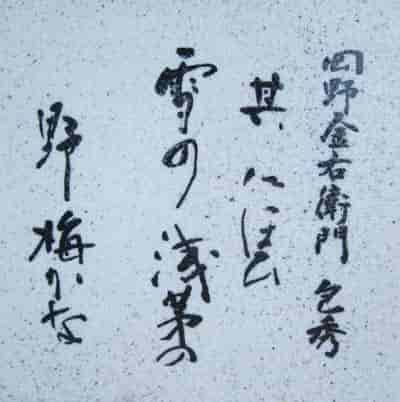

金右衛門は、俳句もなかな巧みで、放水の雅号で秀句を残している。その匂ひ雪のあしたの野梅かな(辞世の句)

預け先 伊予松山藩松平家

泉岳寺の墓

戒名:刃回逸剣信士遺言

不詳です刀

共久 二尺四寸 脇差 道水 尺不明辞世の句

[其の匂ひ 雪の浅茅の 野梅かな]泉岳寺で僧の白明の望みに応えての句だが、なかなか書いてくれなかったという。

白明和尚が住職となった土佐の東福寺に残っている。「赤城義臣伝」では浅野内匠頭墓前での句とある。

生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

岡野包秀の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48