不破数右衛門正種(赤穂義士)

ふわかずえもん まさたね

幼い頃に不破家の養子になる

浅野家に仕えていたが平時には不向きな性格が災いして江戸城松の廊下刃傷事件勃発当時は浪人となり江戸にいた。旧藩の危急を知り義盟への参加が叶ったとされ、吉良邸では義士中一番の働きをして本懐を遂げている。

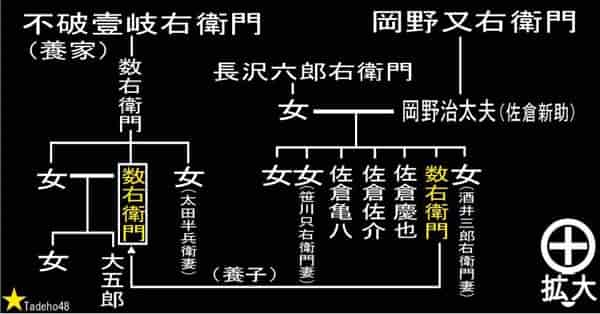

系譜と家系図・家紋

祖父

岡野又右衛門は元赤穂藩士で寛文六年(1666)流刑になった山鹿素行を江戸から赤穂へ護送した人で素行の人柄を敬い師事する。実父 岡野治太夫正治

浅野家に仕えたあと浪人となり佐倉新助と改名する。正徳三年(1713)六月二日に酒井家で死去。

墓所は古市町宗玄寺一族合同墓石。戒名は本功院釈隠良居士。

母

- 長沢六郎右衛門の娘 播州亀山在住

- 熊 酒井三郎右衛門妻。古市の酒井家に伝わる不破の襯衣(肌着)の由緒を書いたものには東下に際して姉に訣別したことや実父の治太夫(佐倉新助)も酒井家に引き取られていたと残る。

家紋隅角切横一

石板:赤穂市内

- 佐倉慶也 三十七歳、町医師、大坂在住

- 佐倉佐介 三十一歳、浪人、住居同上

- 佐倉亀八 十三歳

- 笹川只右衛門妻(本多中務大輔家臣)

- 上島弥介妻(浅野家臣、亀山在住)

養父 不破数右衛門

養母 安達大膳の娘義姉 大田半兵衛妻(松平紀伊守家臣)

妻子

妻- 養父不破数右衛門の娘で播州亀山在住

- 不破大五郎 六歳 姉婿の紀州家の家臣大田半兵衛方在住

- 妻と同所に在住

屋敷跡の説明板 赤穂義士会(転載)

数右衛門は赤穂藩譜代の不破家の養子となり家督を嗣いだ。数右衛門の名は、義父の名を襲名したものである。実父は岡野治太夫といい、浅野家家臣であったが浪人して佐倉新助と改名していた。主君の不興をかい、刃傷事件の数年前に浪人の身となり江戸に出ていた。しかし主君を怨まず、のちに大石内蔵助の執り成しによって、泉岳寺の主君の墓前で閉門を解かれ帰参が叶い、義盟に加わっている。義士の中で、浪人から帰参を許されたのは数右衛門ただ一人である。その後は八右衛門または松井仁太夫と変名し、江戸の同志と行動を共にした。

討ち入りは裏門隊に属し、裏手の庭を持ち場に決められていたが、辛抱できずに邸内に踏み込んでいる。小手・着物は切り裂かれ、刃もこぼれてササラのようになり、最もよく奮戦したと伝えられている。

のちに松平家へお預けとなり、荒川十太夫の介錯で切腹した。

独り言不破数右衛門に「己午より程ようせんと来られては どしゃかけられて帰る元辰」なる詩がある。元辰は原惣右衛門元辰のことで、「程ようせん」は原の口癖だと赤穂義士事典にある。元とはいえ、三百石の上役を「元辰」と著すところに数右衛門の気質がよく出ていると解釈したのですが・・・間違っています?

不破数右衛門浪人する

討ち入り姿

百箇日の閉門の処分

これを不服として異議を申し立てるが却下され浪人となり江戸に住む。浅野内匠頭は礒貝十郎左衛門に帰参を叶えたい旨を漏らしたと伝わる。閉門の理由

- 埋葬された死体を掘り出し試し斬りした

- 暮し向きが不自由としながら客に馳走をし、賑やかな囃子などをして不興をかった

- 平生役儀を粗略にし、同役と仲が悪かった

浪人から義士へ

元主家の窮状を知り義盟に加わる

大石内蔵助が最初の東下(元禄十四年十月二十日)で泉岳寺墓参の折、吉田忠左衛門のとりなしで主君への墓参がかない義盟への参加を許された説と礒貝十郎左衛門の助言で連判に加わることが出来たとの説がある。吉良邸襲撃

一番の働きをした人

原惣右衛門の「討入実況報告」の中に「大に働き申候処は不破数右衛門働きにて、勝負致候相手如形手きゞにて、数右衛門へも数ヶ所切付候得共、着込之上にて候故、疵も無之候。小手、着物は悉く切りさかれ申候。刀は皆これなき様に罷り成り四、五人も切りとめ申積りにご座候。其外少し手あい致し候得ども、少許の太刀合せまでに御座候」(大石内蔵助送寺井玄渓)とある。預け先 伊予松山藩松平家

泉岳寺の墓

戒名

刃観祖剣信士辞世の句

不詳です遺言

不詳です刀

則光 尺不明 脇差 則光 尺不明生年

| 家系

|

不破数右衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48