潮田又之丞高教(赤穂義士)

うしおだまたのじょう たかのり

切腹前に書いた母への手紙で「武士の習い諦めて欲しい」「武士の習い、珍しからざることゆえ」を読むと自分に繰り返し言い聞かせているように感じるのは私だけだろうか。

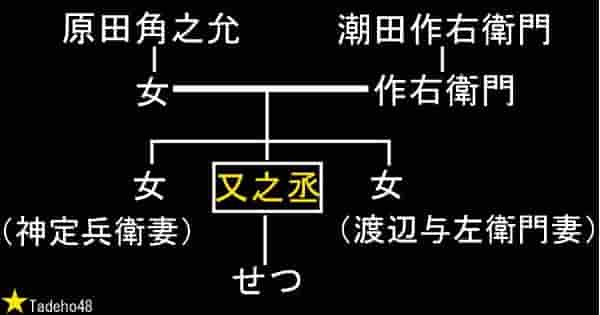

家族・家紋

潮田家系図

細輪に三引

- 潮田作右衛門で浅野家の笠間藩以来の譜代

- 原田角之允の娘

- 赤穂領加西郡の百姓渡辺与左衛門妻

- 岡山藩松平壱岐守家老伊木将監の家臣神定兵衛妻

妻子

妻 ゆう 大石内蔵助の叔父小山源五右衛門の娘で源五衛門の脱盟により実家へ帰している。又之丞の切腹後名を「源」と改め安芸国広島浅野本家の御牧武太夫と再婚し、広島で七十六歳の生涯を閉じる。娘 せつ 江戸下向の前に姉の嫁ぎ先の渡辺与左衛門方に老母と共に預ける。

母への手紙

討ち入り姿

渡辺与左衛門宛の手紙

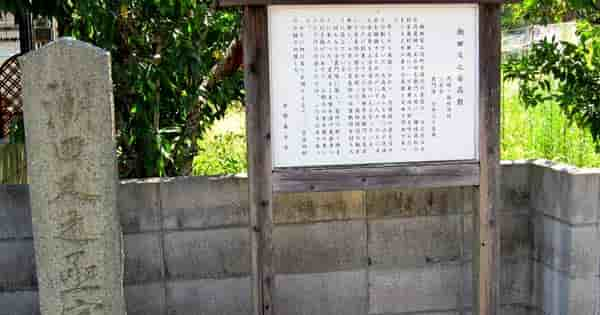

後ろ髪を引かれる 「老母並びに娘などが罪三族に及ぶの故で幕府から罪に問われるのも覚悟の上だ。しかし万一にも助かった節は飢餓に及ばないようお世話願いたい。母並びに姉が我等のことを聞けば取り乱すと思うが、武士の習い、珍しからざること故存じ切る様申し聞かせて下さい」と頼んでいる。屋敷跡の説明板

潮田家は浅野家譜代の家臣で、又之丞は大石内蔵助、大石瀬左衛門と共に、讃岐高松の剣客奥村無我について東軍流の剣を学んだ。また又之丞の妻は内蔵助と従妹の間柄であった。早くから義盟に加わり、内蔵助の意を受けて行動していた。大高源五らと共に江戸急進派を鎮撫するために江戸に下ったが、のちに又之丞自身も上方急進派の一人となっている。

江戸に到着してからは原田斧右衛門と変名して吉良邸の様子を探った。国絵図役の腕を発揮し、入手した吉良邸の旧屋敷図を討ち入りに役立てている。

討ち入りは裏門隊に属し、屋外の取り締まりにあたった。首尾よく本懐を遂げ泉岳寺への引き揚げにあたり、上野介の首を槍の先にぶら下げて行進したのは、この又之丞であった。のちに細川家へお預けとなり、一宮源四郎の介錯で切腹した。 赤穂義士会(転載)

預け先 肥後隈本藩細川家

切腹の時

先に逝く内蔵助に対し「内蔵助殿、皆どもも追っつけ参りますぞ」と言った。これを聞いた内蔵助はにっこりと肯いて出て行ったと伝わる。泉岳寺の墓

赤穂市内

刀

国久二尺四寸 脇差 国久一尺六寸遺言

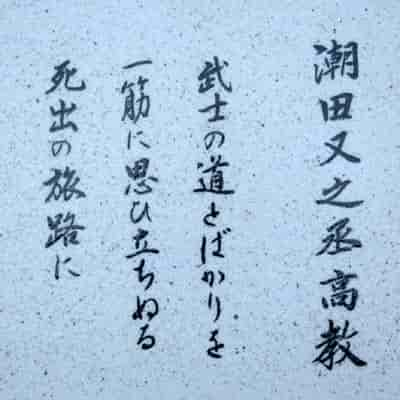

[おついでがあれば播州加西郡北条村にいる遺族にこの辞世を渡していただきたい]辞世の句

[武士の道とばかりを一すじにおもひ立ぬる死出の旅路に](堀内伝右衛門覚書)独り言切腹前夜の話を読んで心の強さに驚愕する。富森助右衛門や大石瀬左衛門ら若い面々が集まって雑談にふけっていると又之丞は「とかくあの様にさはぎ申候間やがて埒は明可申候へども、先明日は内蔵助へ申し候て、手錠をおろさせ可申と笑被申候」と「堀内覚書」にある。出典:赤穂義士事典

生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

潮田又之丞の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48