千馬三郎兵衛光忠(赤穂義士)

ちばさぶろべえ みつただ

浅野内匠頭の不興をかう

百石から三十石へ減禄の処分を受ける。これでは忠誠は誓えないと致仕を願い出た時に刃傷事件が起きる。私憤より公憤が勝ると一命を賭して討ち入りに加わった人で武士の鑑。

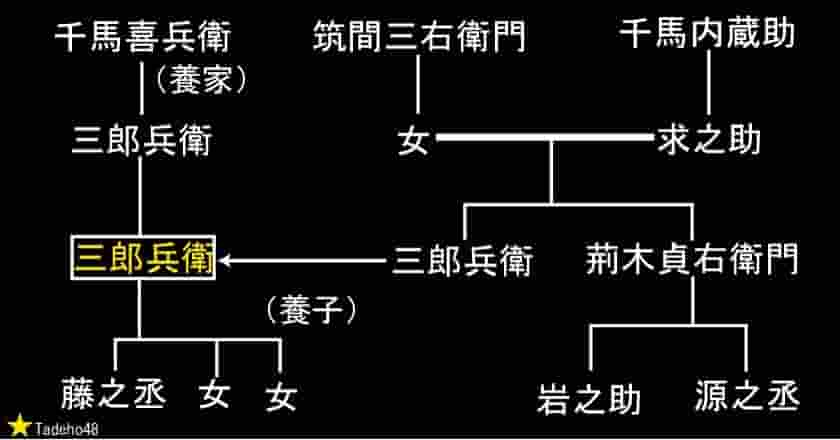

家族と家系図と家紋

千馬家系図

七星に月

実父

- 千馬求之助(永井日向守家臣)

- 筑間三右衛門娘

- 荊木貞右衛門五十四歳(浪人大坂在住)

- 荊木源之丞

- 荊木岩之助

- 刈部弥次郎娘(元禄九年に死別)

- 先妻の児 二名(兄の荊木貞右衛門方在住、その後の消息は不明)

- 岡山藩士津川門兵衛の娘(元禄十三年頃内妻となり享保十六年四月没)

- 後妻の長男 藤之丞(千馬三朗兵衛が大坂浪人中に誕生する)。この息子は千馬三郎兵衛光忠東下りの前、妻の実家である岡山の津川家に引き取られている。藤之丞は成長して池田家に召し抱えられ、母が死んだ際に津川家の番華所「超勝寺」に両親の墓を建てている。

討ち入り姿

忠義とは?を考える

- 元禄十年に閉門処分を受けるなど、主君の浅野内匠頭と気が合わず禄高も百石からのち三十石に減禄され、こんな心持ちで仕えるのは不誠実だと、致仕を願い出た矢先に江戸城で刃傷事件が起きる。

- 長矩と自分の感情は私事、赤穂開城、浅野家再興と公ごとが沢山ある。人材が必要な時だから私を捨てて公に従おうと、大石内蔵助に辞表撤回を願い出て城内に戻った人。

- 原惣右衛門元辰と共に上方方面の仇討ち急進派の中心人物で討入りでは清水一学を倒したと伝わる。

独り言強固な精神と信念があっての諫言か。意見の齟齬で左遷なのに藩のために命を投げ出すのである。そういえば一大事勃発に「遅れてならじ」の配慮?屋敷は西城門を出てすぐのところ。戦国時代を生きた古武士の風格を感じる。いつの世も光忠のような人に光の当たる社会であって欲しい。

屋敷跡の説明板

三郎兵衛は赤穂藩家臣千馬三郎兵衛光利の養子となり、義父の死後家督を継いだ。三郎兵衛の名は、義父の名を襲名したものである。実父は千馬求之助といい、永井日向守直清の家臣であった。三郎兵衛は、有職故実に詳しく武家の礼法や手紙の書式・書法にも通じていた。その性質がすこぶる剛直一片で容易にその主張を曲げなかったという。

そのため主君浅野内匠頭の不興を蒙っており、暇を乞うて浪人し赤穂を退去しようとしていたところへ、恰も元禄十四年三月十四日の刃傷事件が起きた。

浅野家への恩に義を厚くし、大石内蔵助に申請して義盟に加わった。江戸では原三助と変名して、間喜兵衛・十次郎・新六らと同宿し探索などを行った。討ち入りは裏門隊に属し、大石主税らと共に裏門内屋外の警戒に当たり、半弓を使い奮戦した。のちに松平隠岐守(伊予松山藩主)へお預けとなり、波賀清太夫の介錯で切腹した。 赤穂義士会(転載)

預け先 肥後熊本藩細川家

泉岳寺の墓

市内の石板

遺言

不詳です辞世の句

不詳です戒名

刃道互剣信士刀

庚高 二尺四寸 脇差 同作 二尺生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

千馬光忠の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48