赤埴源蔵重賢(赤穂義士)

あかばねげんぞう しげかた

南部坂徳利の別れで有名なため酒豪と思われがちだが実際には甘党であったことが分かっている。生国には諸説があり、龍野脇坂藩士の倅から赤穂藩士赤埴家への養子説もあるが立証はまだで不明なところが多い義士。独り言悲願を成就して細川家にお預けとなった赤埴源蔵は切腹までの約二か月間、寡黙に端座し続けたとある。吉良邸討ち入りの時も含め特筆すべき活躍は記録にない。「仇討ちを唯一の忠義」と終始一貫、信条を貫いて切腹した生き様に真の勇者とは?を考える。

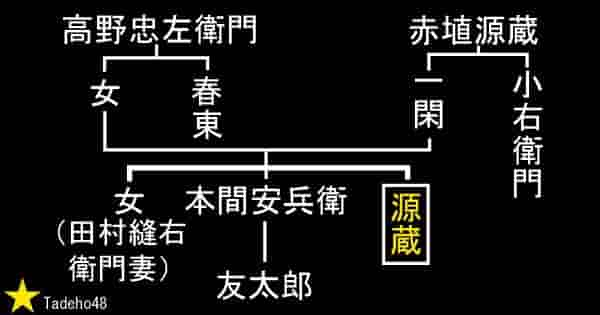

家族と家系図・家紋

赤埴家系図

父

- 塩山十左衛門で隠居して一閑と称す。幕府への親類書では赤埴一閑

- 高野忠左衛門の娘

- 本間安兵衛(老中土屋相模守家来)

- 阿部対馬守家臣の田村縫右衛門妻

家紋:鱗内星

石板:赤穂市内

赤埴家養子説

龍野脇坂藩塩山家から赤穂浅野藩赤埴家の養子になった説がある。父の塩山弥次右衛門は龍野藩脇坂家の家臣で脇坂家の分限帳に実在するが、元禄当時の塩山家当主は塩山与九郎で弟の伊左衛門は稲葉丹後守に仕えたとある。

赤穂赤埴家と龍野塩山家の接点は不明で養子説と赤穂藩浅野家譜代のいずれが史実なのか。

赤穂義士事典では

「浅野家の祖先が常陸の笠間に封ぜられて以来の世臣で・・・」とある。討ち入り姿

酒豪にされたわけ

討ち入りより百三十年後の天保年間に「徳利の別れ」として講談(講談師一立齋文庫脚色)や小説家為永春水の「正史實伝伊呂波文庫」大酒飲みに仕立てられて広まった。徳利の別れ

赤垣(がき)源蔵は「仮名手本忠臣蔵」での名、兄塩山与左衛門(架空の人物)に暇乞いに出掛けたが留守で兄の羽織に向かって酒を酌み交わし別れを告げる話で知られるが、これは十二月十二日に妹婿の所へ暇乞いに行った時の話が源流となり脚色されたもの。本当は下戸

酒豪源蔵は実録物など殆どの作品で登場するが実際は下戸で堀部弥兵衛らと細川家にお預けの時「甘みぞれ」を頂いたと「堀内伝右衛門覚書」にある。預け先 肥後熊本藩細川家

泉岳寺の墓

戒名:刃広忠剣信士辞世の句

不詳です

刀

大小共に無銘 尺不明遺言

切腹の前に「土屋相模守様御内に本間安兵衛と申すものが有之、これへ今日快く切腹いたした旨をお伝え下されたい」と依頼する。(堀内伝右衛門覚書)生年

| 家系

|

赤埴源蔵の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48