茅野和助常成(赤穂義士)

かやのわすけ つねなり

美作藩士として 森伯耆守長武に仕えたあと赤穂浅野家に仕官する。美作出身者には神崎与五郎や横川勘平がいて同じく目付として仕えている。いずれも微禄の新参者ながら義にあつく討ち入りに加わりその生涯を閉じています。

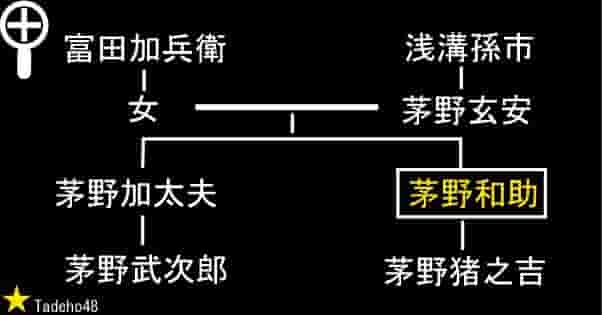

長男の墓と家系図

猪之吉墓:赤穂福泉寺

家紋:角松葉

先祖・家紋

平井兵衛といい、小早川秀秋に仕えていたが秀秋が二十六歳で早逝したため平井兵衛は浪人となり勝田南部郡河辺村に住む。その子武三郎常成が茅野政右衛門の養子となり常高と称し、森忠政に仕え二百石を給わるまでになる。その孫の茅野武助常宣(のち玄安と称す)は藩主伯耆守森長武との間に確執があり禄を捨てて河辺村に隠棲する。それを聞いた赤穂城主浅野長矩が招いたが武助は固辞して動かなかったと「岡山県人名辞書」にある。

両親と兄弟と妻子(子孫)

石板:赤穂市

- 茅野武助(玄安) 美作森伯耆守長武に仕えたのち浪人する

- 富田加兵衛の娘

- 茅野加太夫 浪人

- 茅野理右衛門(建部伝右衛門家臣)

- 中祐玄の娘

- 茅野猪之吉(切腹時四歳)は母と共に赤穂にいたが宝永三年(1706)七歳で死去。諸書にある「猪之助」は誤りで「猪之吉」が正しい。

戒名は「速到真岸童子」(出典:赤穂義士実纂)

討ち入り姿

浅野家に再仕官 僅か四年で・・・

神崎与五郎と同じく森伯耆守長武に仕えていたが、故あって赤穂にきて浅野内匠頭長矩に召し抱えられ奉公わずか四年目で凶変にあう。赤穂藩では新参で軽輩ながら義に厚く神崎与五郎とともに義盟に加わった。開城後も赤穂に残ってひたすら時機の来るのを待ち、山科に於ける連判にもその名が見えることからしばしば山科へも行ったと思われる。

元禄十五年十月四日、間瀬久太夫、小野寺十内、大石瀬左衛門らと江戸に下り礒貝十郎左衛門と同居して吉良邸の偵察に努めた。槍は屈指の使い手で、自眼流居合をよくし、討ち入り時には得意の半弓を使って奮戦した。歌道は禿峰と号して秀句が多い。

俳諧で謝意を表す

十二月二十一日お預け先の水野家中屋敷で藩主水野監物に水野家の厚遇に感謝して[日あたりや雪吹のけて梅を先ず]

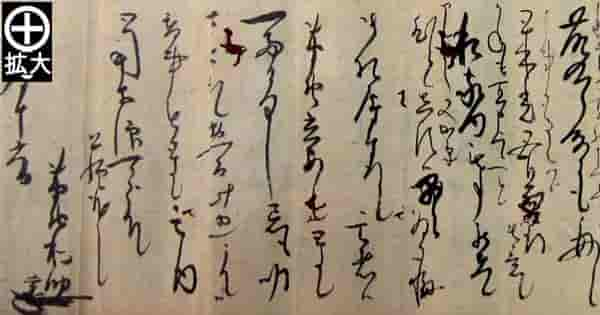

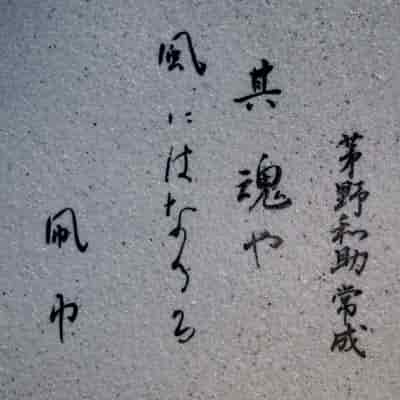

直筆・花押

相生市で見つかった古文書のうち一通が茅野和助自筆の手紙であると平成二十五年に赤穂市教育委員会が発表しました。亡くなった父にお悔やみを寄せた神崎与五郎への礼状です。共に元美作津山藩の森家中だった両家が懇意であった証しだとのコメントが付してありました。

独り言両家が懇意であった証が他にもありました。同じ古文書のなかに神崎与五郎の借銀証文があり、なんと茅野和助が連帯保証人になっていたのです。元禄十二年師走のことでした。どんな事情があっての借金なのかは不明ですが、往時の両士の親密さを知ることができました。

預け先 三河岡崎藩水野家

泉岳寺の墓

戒名:刃響機剣信士遺言

不詳です辞世の句

泉岳寺の僧に応じて(白明話録)[天地の外にあらじな千種だに本さく野べに枯るゝと思へば]

刀

政久 二尺六寸・脇差 則光 一尺八寸生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

茅野常成の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48