片岡源五右衛門高房(赤穂義士)

かたおかげんごえもん たかふさ

出世街道をひた走る

- 百石で小姓として片岡家を引き継ぐ

- 二百石を十九歳の時に(貞享三年四月九日)

- 三百石を二十四歳の時に(元禄四年正月十二日)

- 三百五十石を三十二歳の時に(元禄十二年正月十二日)

- 浅野内匠頭切腹の時、ただ一人拝顔した人と伝わる

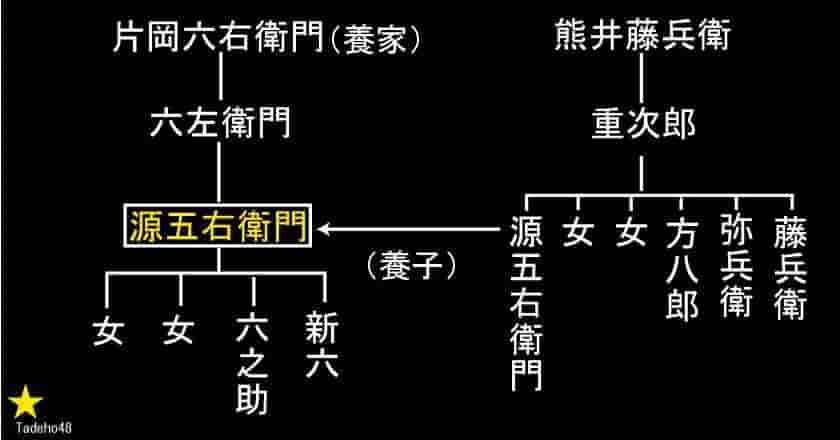

家族と家系図と家紋

片岡家系図

瓜の内釘貫

石板 赤穂市内

討ち入り姿

徳川縁故の家柄 実父や兄と義絶

実父熊井重次郎と腹違いの兄が尾張徳川家に仕えていたため絶縁状を送って仇討ちに加わる。片岡源五右衛門切腹のあと妻子は尾張に帰えることができず、生活苦にあえいだと伝わる。

実父

元禄十四年(1701)三月十四日内匠頭の登城に従い、江戸城に赴いた源五右衛門は下乗で供待中、主君の刃傷を知らされ、鉄砲州上屋敷にとって返し、藩邸留守居の諸士に大事を伝え事態の収拾にあたった。田村邸において切腹直前の内匠頭に拝顔、内匠頭も源五右衛門に気付いたが、主従は共に声なく、今生の別れを惜しんだのであった。討ち入りの時は表門隊に属し、富森助右衛門、武林唯七と三人組合って、真っ先きかけて屋敷内に踏み込み、朱柄の十文字槍をふるって戦った。細川家にお預けののち、二宮新右柄門の介錯で、従容として切腹した。

- 熊井重次郎(尾州家に仕え、義絶)

- 片岡六左衛門(実父重次郎の弟で浅野長重に仕え百石)源五右衛門は八歳の時養子となる

- 重次郎妾(姓不明)

- 熊井長左衛門の娘(元赤穂藩士)

- 熊井藤兵衛(尾州家家臣)義絶

- 熊井弥兵衛(尾州家家臣)義絶

- 熊井方八郎(松平但馬守家臣)義絶

- 二人

- 八島惣左衛門の娘 元浅野内匠頭家来

- 新六 討入り当時十二歳、伏見両替町に住み僧籍に入り処分を免れる

- 六之助 討ち入り当時九歳

- 長女 名不詳六歳 ・ 次女 名不詳四歳

浅野内匠頭の遺骸を引き取る

- 側用人兼児小姓頭として江戸城内で供待ち中に刃傷事件に遭遇、退去を命じられ鉄砲州の浅野屋敷に戻る。

- 家老と協議し国許への書状を書き、長矩の遺骸を泉岳寺に埋葬し髻(もとどり)を切って殉じる決意を表す。

- 内匠頭の初七日を済ませ、礒貝十郎左衛門と赤穂に向かうが主義の違いから城内での連盟には加わらず江戸に戻るが、堀部安兵衛ら在府の同志とも別行動をとり一時期孤立する。

- 元禄十五年の夏に東下した吉田忠左衛門のとりなしで行動を共にするようになった。

屋敷跡の説明板 赤穂義士会(転載)

源五右衛門は、浅野内匠頭長矩公とは同年齢で、幼い頃から君側に召し出された寵臣であった。出世加増の少ない元禄時代に、初め百石であった俸禄が、十九歳で二百石、二十四歳で三百石、元禄十二年(1699)正月には三十二歳で三百五十石を給されている。元禄十四年(1701)三月十四日内匠頭の登城に従い、江戸城に赴いた源五右衛門は下乗で供待中、主君の刃傷を知らされ、鉄砲州上屋敷にとって返し、藩邸留守居の諸士に大事を伝え事態の収拾にあたった。田村邸において切腹直前の内匠頭に拝顔、内匠頭も源五右衛門に気付いたが、主従は共に声なく、今生の別れを惜しんだのであった。討ち入りの時は表門隊に属し、富森助右衛門、武林唯七と三人組合って、真っ先きかけて屋敷内に踏み込み、朱柄の十文字槍をふるって戦った。細川家にお預けののち、二宮新右柄門の介錯で、従容として切腹した。

預け先 肥後熊本藩細川家

泉岳寺の墓

戒名:刃勘要剣信士辞世の句

不詳です刀

国光 二尺六、七寸脇差 国重 尺不明遺言

[先祖伝来の朱柄の槍を泉岳寺へ残してきた。これを遺族に渡していただきたい]生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

片岡高房の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48