礒貝十郎左衛門正久(赤穂義士)

いそがいじゅうろうざえもんまさひさ

十四歳の時に堀部弥兵衛の世話で児小姓として浅野内匠頭に仕えた新参。器用で利発な性格を寵愛され、十年で百五十石の側用人に出世。主君の恩義に報いる為に一命を賭して討ち入りに加わる。

独り言評判の仇討ち事件だけに虚説も多い。[義臣伝]に磯貝十郎左衛門、近松勘六ともに藤井彦四郎が婿なりけるが、礒貝謂(おも)へらく不義なる父が娘としばらくも夫婦の談(かたち)を為さば倶に其不義に準ずるに似たりとて先達て妻を去つ」とあるが十郎左衛門は独身で誤り。出典:赤穂義士事典

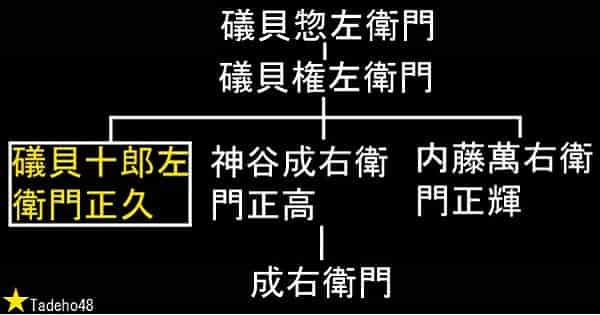

家系図と家紋と両親兄弟

礒貝家系図

- 礒貝権右(左)衛門。 大名(旗本説有)松平隼人正に仕官中、主家の改易で浪人 元禄十年没

- 内藤氏女(夫の死を機に出家し貞柳尼と称す)元禄十六年五月二十六日没、墓所は青久寺

- 内藤万右衛門

- 旗本松平与右衛門家扶の養子

- 神谷成右衛門

- 中津藩主奥平熊太郎臣の養子

意見の違いから一時期孤立

家紋:立木香

石板:赤穂市

- 片岡源五右衛門と刃傷事件後に赤穂へ行くが藩論は籠城殉死論が主流で復讐説は入れられず別派行動を起こそうと江戸に帰る。

- 江戸急進派の堀部安兵衛、奥田孫太夫、高田郡兵衛とも立場を異にして孤立する。

- 元禄十五年夏、吉田忠左衛門が江戸に下ったおりの取りなしで義盟に加わる。

堀部安兵衛の非難

「其れ以後(註内匠頭の法事のあと)、何とか思案致しけん。心替りして音信不通に成り,源助橋(現新橋四丁目)辺に酒見世を出し不通に人に出合ず、町人の体に成りける。余りの事に大笑い致しける。不様に御当地の者共腰ぬけ候ては、本意を遂げ難く候」と記している。これは堀部安兵衛らと別行動をしたために猜疑の眼で見られたからで、十郎左衛門は、日夜主君の仇を討たんとして片時も忘れることはなかった。

討ち入り姿

吉良邸討入り

- 吉良家家老の斉藤宮内を捕らえる。

- 機転のロウソク:どこも真っ暗だったので吉良家台所役を捕らえて蝋燭をつけさせ、後で大目付仙石伯耆守に褒められている。

泉岳寺への途中

母が病魔に冒されたため、将監橋の畔に住む内藤万右衛門宅に預け吉良邸へ向かう。大石内蔵助は回り道までして母子の対面をさせようとしたが、追っ手の時、不在であれば名折れ、討入り後の姿で訪ねては母が肩身狭く思うであろうからと断り泉岳寺に入る。これを聞いた堀内伝右衛門は手紙を書かせ、罪を覚悟で内藤家を訪ねた。

屋敷跡の説明板

十郎左衛門は、旗本松平隼人正の家臣、礒貝権左衛門の三男として江戸で生まれた。生まれついての美男子で、幼いころから能や琴などの遊芸に優れ、ことに鼓の妙手であったという。京都愛宕山教学院の稚小姓となっていたが、十四歳のとき、父権左衛門と懇意であった堀部弥兵衛の推挙で浅野内匠頭長矩公の小姓となった。長矩公は、この聡明な美少年をことのほか寵愛したという十郎左衛門は、次第に重用され十年の間に物頭にまで進み、百五十石を給されるまでになる。この間、児小姓頭であった片岡源五右衛門とは特に親しく、年齢の差を越えて刎頸の交わりをしたと伝えられ、元禄十四年(1701)三月十四日の長矩公切腹以後、常に源五右衛門と行動を共にした。

討ち入りのときは、裏門組に属し、手槍を揮って活躍した。細川家にお預けののち、吉富五左衛門の介錯で切腹したが、死後、遺品のなかに、紫縮緬の袱紗に包まれた琴の爪が一つあったという。 赤穂義士会(転載)

預け先 肥後隈本藩細川家

涙なしには・・・

堀部弥兵衛が堀内伝右衛門に話す、「この度、吉良邸へ討ち入ったのは浅野家譜代重恩の者が多い中に十郎左は一代の新参者でございます。然るに、浅野家の最後に累代相恩の者にも劣らぬ忠勤で私共老人は、まだ若いのにと、不憫に思っております」それに対し正久は「いかにも私は一代限りの新参ではありますが、幼少の時から召し抱えられ、段々とお取り立てを蒙り、お長屋まで頂いて、老母を引き取って一緒に暮らすことの出来ました大恩は譜代重恩の方々と少しも変わりません」

酒の相手を・・・

「赤穂義士実話」に「細川家にて毎夜楽酒として供えへらる。某相手(内蔵助)は惣右衛門(原)、十郎左衛門(礒貝)らなり」とあって内蔵助の薬酒の相手をしていた。世話役堀内伝右衛門の記録

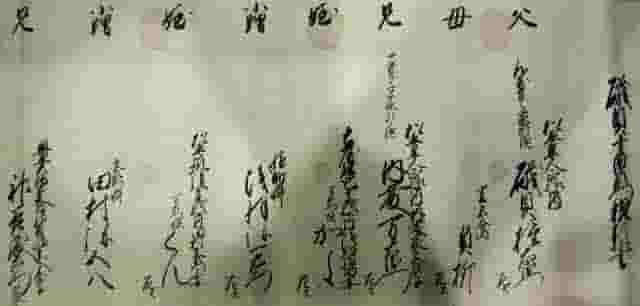

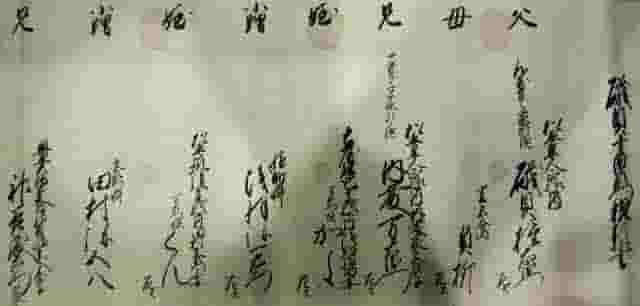

親類書は切腹の前ぶれ 市立歴史博物館

細川家での浪士の世話役で「堀内伝右衛門覚書」は義士研究の第一級の史料。美男で機転がきき、忠義な彼を敬う伝右衛門は母に面談したこともあってか、覚書に多くを書き残している。

達筆を激賞

[手跡はかな混じりの歌を書いたものはそれ程上手とはいえないが、真(楷書)は見事であり、特に討入りの時肌着に書いた署名は誠に見事という外は無い]遺品

[大小共に黒塗りの鞘こい口二三寸朱にて筋違いにぬりこれ有り候。尤も金板にて紫の貝の口新しき下緒つき居申し候。紙袋は紫ちりめんのふくさにて包み、右の下緒のきれにて結びこれ有り、この内に琴の爪一つこれ有り候]切腹時出血が少なかった

[切腹の際血出でかね申し候。いな事と申され候衆もこれ有り候。ひっきょう大病を久々煩い申され候故と存じ当り候こと]と切腹の際に出血が少なかったことが記されている。註:これは元禄十五年夏に熱病を患ったことを指していると思われる。

泉岳寺の墓

戒名:刃周求剣信士辞世の句

不詳です刀

光盛二尺九寸 脇差国宗二尺で大小鞘黒塗遺言

二月四日切腹の前に堀内伝右衛門に向かって[此間は御別懇にあずかり千万忝うこそぞんずる。此上とも老母、兄弟の事共御心をつけられ給え]

というと、伝右衛門は「委細承知仕った。御老母は拙者の母とも存じます」と承諾すると十郎左衛門は大いに喜んだという。

生年

| 家系

|

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

礒貝十郎左衛門の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48