小野寺幸右衛門秀富(赤穂義士)

おのでらこうえもん ひでとみ

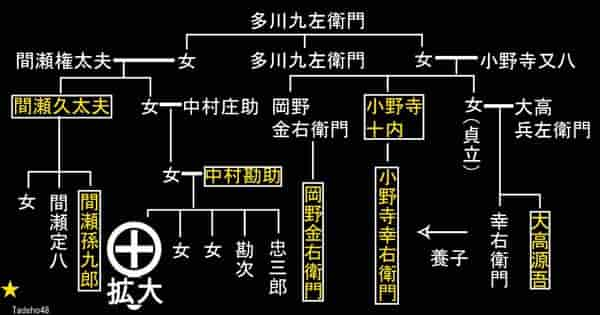

実母は小野寺十内の姉

子供のいなかった小野寺家の養子になる。多川九左衛門の家系からは義士七名を輩出。江戸では養父の着物の繕いをするなど孝行息子であったことが分かっている。生かしてやりたかった養父

武士道の義理から義盟に加えたことが妻丹への手紙にある「老母を忘れ妻子を思はぬにてはなけれども、武士のぎりに命を捨る道は是非に及び不申」。出典:赤穂義士事典独り言義士47人の中で「部屋住み」の義士は知名度もなくマイナーな存在。HPの閲覧数で私にはそれが分かるのです。仕官前(無職)での参加は他に大石主税や間十次郎、間瀬孫九郎、村松三太夫など。病死の父に替わって討ち入った岡野金右衛門や矢頭右衛門七。この若き義士たちにもっと光があたればと願っています。

家系と家紋

から花

討ち入り姿

- 実父 大高兵左衛門

- 養父 小野寺十内秀和

- 実母 貞立尼(小野寺又八の娘)

- 養母 丹(お丹)

- 大高源吾(実兄)

- 岡野金右衛門・間瀬久太夫・間瀬孫九郎・中村勘助

小野寺家の養子に

幸衛門は大高兵左衛門の次男に生まれたが、母の貞立尼が小野寺又八の娘で、京都留守居役小野寺十内の姉だったことから嗣子がいなかった十内、丹夫妻の養子となる。孝行息子 父親の繕いをする!

江戸に潜んでいる時、よく老父、十内の繕いものをしていたことが丹への手紙に載っている。まさに豪と優をそなえた自慢の孝行息子である。討入時の活躍 弓の弦を切る

玄関から奥へ進んだ時、半弓が沢山並べてあるのを見て咄嗟の判断で弦を切り払った。その行為が他の浪士やお預けの家中からも高く評価された。多川久左衛門と義士

一族の多川九左衛門は収城目付に吉良上野介の処分(喧嘩両成敗)を願い嘆願使として江戸に派遣された人物。結果は道中で行き違いになり役目を果たせずに終り無能よばわりされ、非難される。室鳩巣は「義人録」の中で「多川・月岡是に於て使命を辱しむという可し、赤穂材なきに非ざる也。吉田・小野寺の練達あり、富森・神崎の勇幹あり。その他原・間・大高の徒皆選也。良雄(大石内蔵助のこと)是に於て人を知らずと云うべし」と述べている。預け先 長門府中藩毛利家

泉岳寺の墓

戒名:刃風颯剣信士赤穂市内

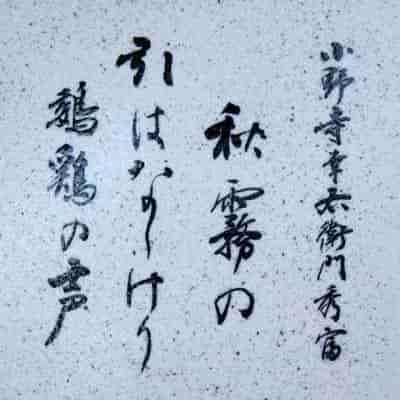

辞世の句

不詳です刀

無銘 尺不明 脇差 無銘尺不明遺言

貞立尼(実母)のことを赤穂の花岳寺に頼み、義母、丹のことを「一人で居ること故偏に頼む」とて義父母の歌匠である京都の兼沢検校(けんぎょう)や浅野家御用である伏見の大塚屋小右衛門に十二月七日付の手紙で懇願している。生年

| 家系

|

仮寓

| |

赤穂四十七士と萱野三平

表門隊(23士)大石良雄 大高忠雄 岡嶋常樹 岡野包秀 奥田重盛 小野寺秀富 貝賀友信 片岡高房 勝田武堯 神崎則休 武林隆重 近松行重 富森正因 間光興 早水満堯 原元辰 堀部金丸 間瀬正明 村松秀直 矢田助武 矢頭教兼 横川宗利 吉田兼定裏門隊(24士)赤埴重賢 礒貝正久 潮田高教 大石良金 大石信清 奥田行高 小野寺秀和 茅野常成 木村貞行 倉橋武幸 菅谷政利 杉野次房 千馬光忠 寺坂信行 中村正辰 間光延 間光風 不破正種 堀部武庸 前原宗房 間瀬正辰 三村包常 村松高直 吉田兼亮

不参加萱野重實

小野寺秀富の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48