木村岡右衛門貞行(赤穂義士)

きむらおかえもん さだゆき

浅野家の譜代で百五十石

馬廻で絵図奉行を務める。一貫して討ち入りを主張した説と慎重派だった説がある。開城後は「米飯にこまり候。具足を売却したい」と周旋を依頼するほどの困窮ぶりだった。家族と家系図と家紋

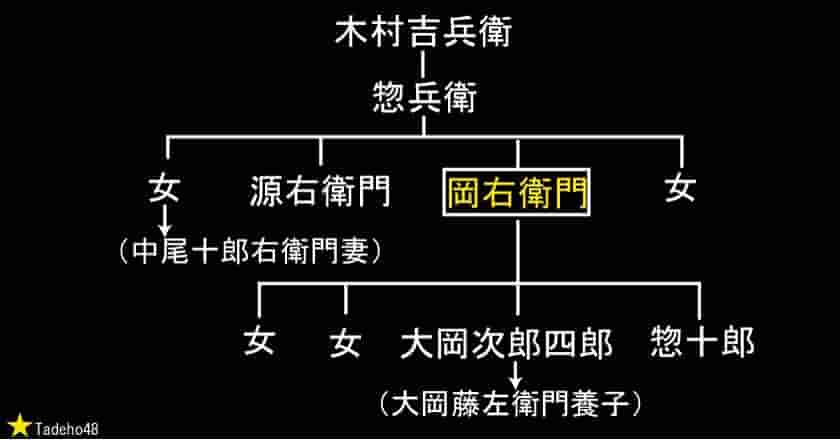

木村家系図

丸に違い丁字

討ち入り姿

- 木村惣兵衛

- 大岡次左衛門の娘

- 木村源右衛門(四十四歳)真田蔵人家臣

- 後家 播州加東郡垂水村在

- 中尾十郎右衛門妻 松平淡路守家臣

- 赤穂藩士で牧太郎左衛門の娘

- 木村惣十郎九歳、江戸霊岸寺内長台院(長昌院説有り)の僧籍で処分を免れる

- 次郎四郎八歳、赤穂藩士大岡藤左衛門の養子となる

- 二人

学問好き 慎重派?

学問好きで陽明学を小川茂助から学ぶ。赤穂開城時には国絵図奉行として潮田又之丞高教と共に残務整理にあたる。

慎重派であったらしく、第一次、第二次の仇討ち殉死の義盟には加わらず円山会議の席上で初めて連判しているが一貫して敵討ちを主張した説もある。赤城盟伝の跋文を書く

前原伊助、神崎与五郎が討入に至る顛末を後世に伝える為に著した書で木村岡右衛門が跋文を漢文で立派に書いている。そのなかの句「良知之在人、不暫止。至剛至大之気、非万物一体哉」屋敷跡の説明板 赤穂義士会(転載)

岡右衛門は、祖父の代から浅野家に仕えた家臣であり、赤穂開城の時は国絵図奉行として絵図作成などの残務整理にあたった。学問好きで、早くから陽明学者小川茂助について学んでいた。江戸に下着後は堀部安兵衛らと同居し、石田左膳・町人八右衛門と変名して敵情を偵察した。元禄十五年、いよいよ討ち入りと決まってから、大坂に残してきた妻にあて愛情こまやかな遺書を書き送っている。

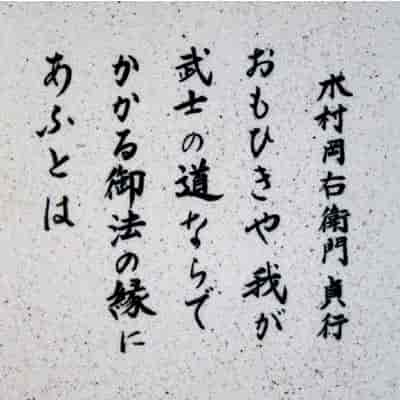

討ち入りの際、四十余人の面々は着衣の右肩に姓名を書いた名札を付けていたが、岡右衛門は盤珪禅師より授けられた英岳宗俊信士の法名を左肩にぬいつけ、裏門隊の一員として屋外での攻撃の任に当たった。松山藩松平隠岐守の中屋敷にお預けの後、翌年宮原久太夫の介錯で切腹したが、泉岳寺で役僧白明より求められて詠んだ一首が辞世となった。 「思ひきやわが武士の道ならでかかる御法の縁に逢とは」

預け先 伊予松山藩松平家

泉岳寺の墓

市内の石板

遺言

不詳です刀

則光 二尺六寸 脇差 二尺一寸戒名

刃通普剣信士泉岳寺の戒名の他に生前に赤穂で蟠渓禅師から授かった英岳宗俊信士がある

辞世の句

[思ひきやわが武士の道ならでかゝる御法(みのり)の縁にあふとは]泉岳寺の修行僧白明十九歳(十七歳説あり)の求めに応じて懐紙に書いたが右の手指に傷をしていたとみえて、血がしたたり紙が汚れたので書き替えようとしたが白明は有り難くそれを受け取ったという。

生年

| 家系

|

木村貞行の頁へようこそ! (C) 2011 tadeho48